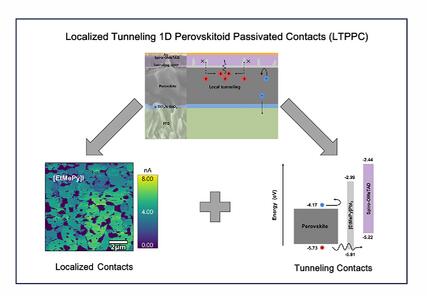

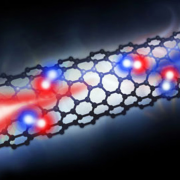

界面工程已被證明是鈍化界面缺陷以減輕非輻射復合的有效方法,但鈣鈦礦和電荷傳輸層之間的亞表面質量阻礙了電荷提取和傳輸的改進。近日,河海大學丁勇、東南大學Mohammad Khaja Nazeeruddin、蘇州大學楊陣海、臺州學院林澤東通過碘化1-乙基-2-甲基吡啶鎓([EtMePy]I)和PbI2之間的原位反應,使用自組裝的一維(1D)鈣鈦礦實現了局部隧道鈍化接觸。

本文要點:

1) 均勻共形層的形成和1D[EtMePy]PbI3鈣鈦礦類晶體的非連續分布在鈣鈦礦和空穴傳輸層之間的界面處起到了局部隧穿接觸的作用,這抑制了界面非輻射復合,促進了載流子的空間分離。

2) 優化的鈣鈦礦太陽能模塊實現了22.54%的功率轉換效率和80.0%的高填充系數,孔徑面積為29.0 cm2。在1.0太陽光照下,在85°C和85%相對濕度(RH)下進行≈1000小時的最大功率點跟蹤后,封裝器件保留了90.4%的初始PCE。

Qian Wang et.al Localized Tunneling 1D Perovskitoid Passivated Contacts for Efficient and Stable Perovskite Solar Modules Adv. Energy Mater. 2025

DOI: 10.1002/aenm.202405133

https://doi.org/10.1002/aenm.202405133