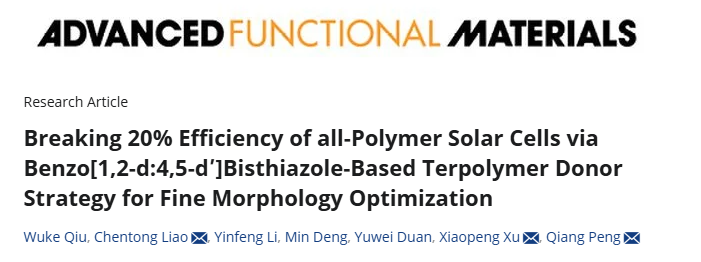

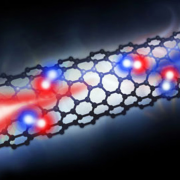

由于難以控制聚合物共混物的形態,開發高性能全聚合物太陽能電池(全PSC)仍然是一個挑戰。近日,四川大學彭強、徐小鵬、成都理工大學廖晨童將苯并[1,2-d:4,5-d′]雙噻唑(BBTz)摻入PM6主鏈中,形成了一系列三元共聚物供體,利用熵增加和與聚合物受體的優異相容性來調節共混物的形態。

本文要點:

1) BBTz的引入拓寬了吸收范圍,提高了薄膜結晶度,并通過其低偶極矩和高靜電勢顯著提高了供體-受體的相容性。這促進了活性層中納米纖維結構的形成,從而優化了共混物的形態。

2) 因此,基于PBZ-10:PY IT的器件實現了19.06%的功率轉換效率(PCE)。將PBQx-TF摻入二元共混物中可以進一步改善形態、電荷傳輸、激子壽命、電荷解離和收集,以及抑制電荷復合,最終使全PSC的PCE達到20.04%。研究結果表明,三元共聚物策略在提高全PSC性能方面是有效的。

Wuke Qiu et.al Breaking 20% Efficiency of all-Polymer Solar Cells via Benzo[1,2-d:4,5-d′]Bisthiazole-Based Terpolymer Donor Strategy for Fine Morphology Optimization Adv. Functional Mater. 2025

DOI: 10.1002/adfm.202503009

https://doi.org/10.1002/adfm.202503009