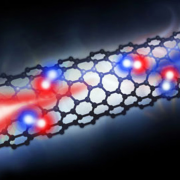

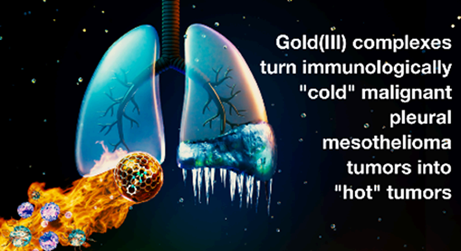

盡管多種金屬基化合物能夠在體內外表現出誘導免疫原性細胞死亡(ICD)的優異性能,但這些化合物大多數都是偶然發現的。有鑒于此,香港大學Maria V. Babak、新加坡國立大學Wee Han Ang和維也納醫科大學Walter Berger合成并表征了35個含二硫代氨基甲酸酯配體的環金屬化Au(III)配合物(其中25個是以前未被報道的)。

本文要點:

(1)這些配合物在體外誘導對免疫“冷”惡性胸膜間皮瘤(MPM)細胞的吞噬作用的能力與環金屬化支架和復合物的整體親脂性密切相關。研究者進一步闡明了細胞死亡機制在ICD效應中的作用,并確定了復合物誘導壞死性細胞死亡和ICD之間的相關性。研究發現,具有高吞噬率和低壞死率的復合物2G是一種有效的ICD誘導劑,其能夠在接種小鼠體內產生顯著持久的免疫反應。

(2)相反,以高吞噬率和高壞死率為特征的復合物1C在接種后未能引起持續的免疫反應;然而在體內直接給藥后,其能夠在腫瘤中觸發鈣網蛋白的選擇性激活。綜上所述,該研究能夠為預測結構相似的Au(III)配合物在體內的ICD效應提供一個新的策略,并有望被擴展用于其他系列的金屬配合物。

Meng Rui Chang. et al. Leveraging Immunogenic Cell Death to Enhance the Immune Response against Malignant Pleural Mesothelioma Tumors. Journal of the American Chemical Society. 2025

DOI: 10.1021/jacs.4c17966

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.4c17966