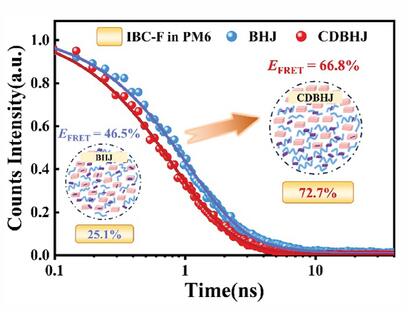

基于能量轉移的三元有機太陽能電池(T-OSC)可以顯著提高光吸收效率,從而提高其功率轉換效率(PCE)。然而,體異質結(BHJ)器件中第三組分的不受控制分布通常會導致低能量轉移效率(EFRET),并且往往會損害有源層的互穿網絡結構。近日,西北工業大學劉劍剛、梁秋菊、苗宗成提出了一種局部沉積策略,并建立了具有受控第三組分分布的體異質結(CDBHJ)。

本文要點:

1) 以PM6:Y6:IBC-F為例,IBC-F作為能量供體,PM6作為能量受體。與基于BHJ的器件相比,IBC-F在PM6相中的比例從25.1%增加到72.7%,使基于CDBHJ的器件EFRET從46.5%提高到66.8%。

2) 此外,局部沉積策略改善了成膜過程中的結晶和相分離動力學。因此,基于CDBHJ的器件表現出優異的激子產生、擴散和離解過程,以及更高、更平衡的電荷輸運。因此,基于CDBHJ的器件實現了18.29%的PCE,這在基于PM6:Y6的T-OSC中名列前茅。

Yutong Zhang et.al Controlling the Third Component Distribution Toward High-Efficient Ternary Organic Solar Cells Adv. Energy Mater. 2025

DOI: 10.1002/aenm.202406136

https://doi.org/10.1002/aenm.202406136