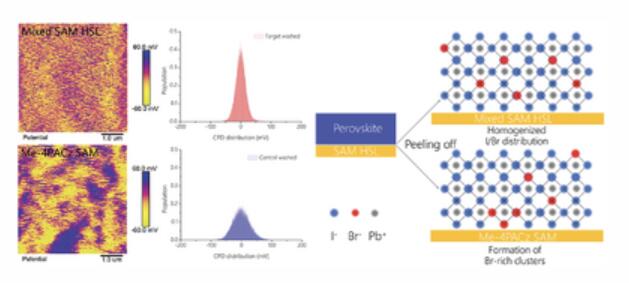

埋入界面處的微尺度缺陷和不均勻性導致寬帶隙(WBG)鈣鈦礦太陽能電池(PSC)的能量損失和載流子提取不足。近日,武漢大學方國家、電子科技大學李春、東莞理工學院周海報道了一種協作的埋入界面策略,通過引入3-氨基丙酸(3-APA)與[4-(3,6-二甲基-9H-咔唑-9-基)丁基]膦酸(Me-4PACz)混合作為空穴選擇性自組裝單層(SAM)。

埋入界面處的微尺度缺陷和不均勻性導致寬帶隙(WBG)鈣鈦礦太陽能電池(PSC)的能量損失和載流子提取不足。近日,武漢大學方國家、電子科技大學李春、東莞理工學院周海報道了一種協作的埋入界面策略,通過引入3-氨基丙酸(3-APA)與[4-(3,6-二甲基-9H-咔唑-9-基)丁基]膦酸(Me-4PACz)混合作為空穴選擇性自組裝單層(SAM)。

本文要點:

1) 隨著3-APA的加入,鈣鈦礦前驅體的潤濕性增加。此外,鈣鈦礦埋入界面處的薄膜形態和異質性得到了改善。因此,非輻射復合和界面能量損失得到了極大抑制。這種策略還導致空穴選擇性單層的電離勢略高,接近鈣鈦礦薄膜的價帶。

2) 由于抑制了電荷轉移損失和非輻射復合損失,混合SAM策略克服了鈍化傳輸權衡,提供了84.5%的VOC×FF。這些綜合優勢使1.67eV WBG PSC能夠高效工作,功率轉換效率為22.4%,開路電壓為1.255V,填充系數為85.5%。在混合SAM策略下,作者還演示了效率為28.4%的全鈣鈦礦疊層太陽能電池。

Yaxiong Guo et.al Contact Potential Homogenization via Buried Interface Engineering Enables High-Performance Wide-Bandgap Perovskite Photovoltaics Adv. Functional Mater. 2025

DOI: 10.1002/adfm.202500168

https://doi.org/10.1002/adfm.202500168