自組裝分子(SAM)已被廣泛用作倒置鈣鈦礦太陽能電池(PSC)中的空穴傳輸層(HTL)。然而,[4-(3,6-二甲基-9H-咔唑-9-基)丁基]膦酸(Me-4PACz)的咔唑核心對于鈍化鈣鈦礦薄膜“底部”的缺陷效果不足,磷酸基團對NiOx基底的弱錨定能力促進了二聚體、三聚體和高階低聚物的形成,從而導致分子積累。近日,中國科學院徐雪青、哈工大鄭州研究院Pavel A. Troshin、路易斯安那理工大學Lavrenty G. Gutsev提出了一種新技術,將Me-4PACz與不同的硫醇分子結合,以修飾PSC的埋入界面。

本文要點:

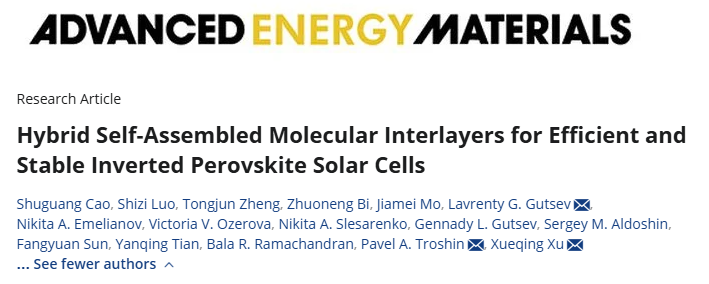

1) 分子動力學模擬和紅外散射型掃描近場光學顯微鏡(IR s-SNOM)結果表明,Me-4PACz與硫醇分子共沉積形成了密集均勻覆蓋NiOx表面的混合SAM。混合SAM的島狀結構充當了形成鈣鈦礦體異質結的模板,該異質結由富MA和富FA疇的互穿網絡組成,能夠有效地產生電荷并抑制雙分子復合。

2) (3-巰基丙基)三甲氧基硅烷(MPTMS)通過-OCH3基團的水解縮合在NiOx表面形成多齒錨,有效防止了Me-4PACz的聚集,而其-SH基團在鈣鈦礦/HTL界面鈍化了未配位的Pb2+。因此,由此產生的混合SAM改進PSC實現了25.4%的光電轉換效率(PCE),并表現出更好的操作穩定性。

Shuguang Cao et.al Hybrid Self-Assembled Molecular Interlayers for Efficient and Stable Inverted Perovskite Solar Cells Adv. Energy Mater. 2025

DOI: 10.1002/aenm.202405367

https://doi.org/10.1002/aenm.202405367