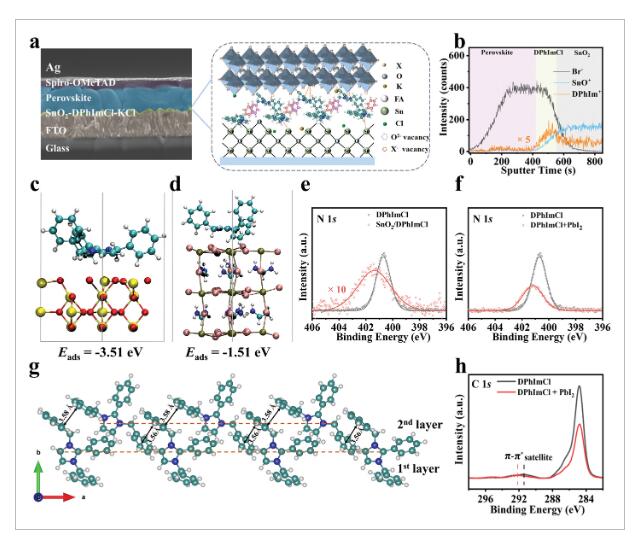

一端吸附在電子傳輸層(ETL)上,另一端結合到鈣鈦礦上的分子橋可以有效地修復ETL/鈣鈦礦界面上的缺陷。然而,單層橋通常與不需要的雙層分子共存,在它們之間留下范德華間隙。電荷傳輸只能通過隧穿效應在間隙中傳播,這需要正向電壓偏置,并導致電荷傳輸效率受限。在此,華僑大學魏展畫、謝立強、羅小燕設計并合成了一種1,3-二芐基-2-苯基氯化咪唑鎓(DPhImCl)的咪唑鎓衍生物離子鹽,其特征是具有多個芳香側鏈,通過π-π堆積形成雙層界面分子橋。

本文要點:

1) 研究表明,DPhIm+通過咪唑環在SnO2和鈣鈦礦表面強烈吸附,而吸附在SnO2上的兩層DPhIm+分別通過側鏈苯環的π-π堆疊相互作用,在SnO2/鈣鈦礦界面形成雙層分子橋。

2) 這種π-π相互作用促進了分子層的有序堆疊,并為電子傳輸創造了跳躍通道,從而提高了界面電荷轉移效率。因此,n-i-p鈣鈦礦太陽能電池實現了25.90%的器件效率和1101小時的T90運行壽命。

Lingfang Zheng et.al Bilayered Molecular Bridge Mediated by π–π Stacking for Improved Interfacial Charge Transport in Perovskite Solar Cells Adv. Functional Mater. 2025

DOI: 10.1002/adfm.202424464

https://doi.org/10.1002/adfm.202424464