電催化氣體釋放反應通常會導致表面覆蓋氣泡,阻礙向活性位點的質量轉移。在實際的高電流密度條件下,這一問題會更加嚴重,并可能導致電池突然失效。

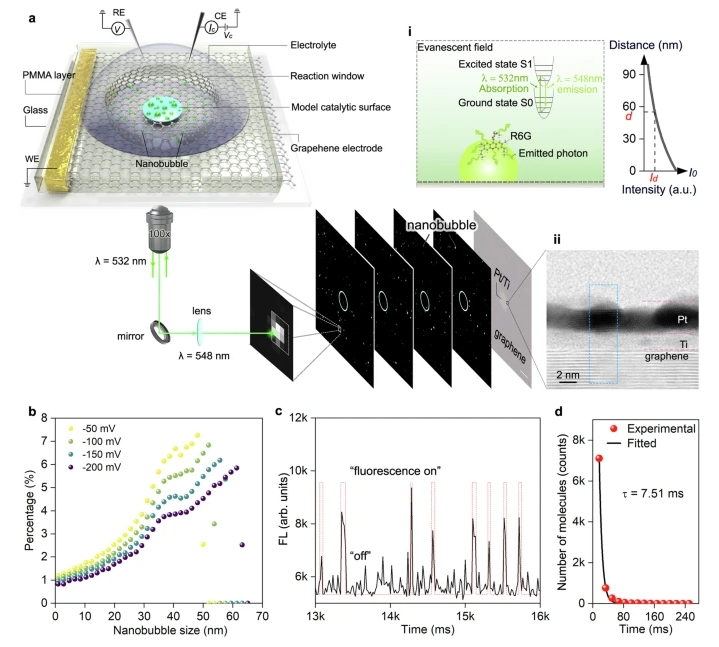

在此,南京航空航天大學Zhuhua Zhang,南洋理工大學Zhengyang Zhang,Yongmin He,湖南大學Zheng Liu開發了一種基于片上微電池的全內反射熒光顯微鏡,能夠在 50 納米以下對氣泡進行原位成像,并在氫氣釋放反應過程中動態探測氣泡的成核。

文章要點

1)使用鉑-界面金屬層-石墨烯作為模型系統,研究人員證明了界面金屬層和石墨烯之間的強結合能(由減小的金屬-載體距離和增強的電荷轉移證明)促進了氫從鉑溢出到石墨烯載體,這是因為與鉑-石墨烯系統相比,能量屏障較低。

2)這導致氣泡成核與鉑表面在空間上分離,顯著增強了催化活性,這在微電池和聚合物電解質膜電池實驗中都得到了證實。

研究結果為氣泡成核控制和最小化轉移阻力的電催化界面設計提供了見解。

參考文獻

Guo, S., Yu, M., Lee, JK. et al. Separating nanobubble nucleation for transfer-resistance-free electrocatalysis. Nat Commun 16, 919 (2025).

DOI:10.1038/s41467-024-55750-5

https://doi.org/10.1038/s41467-024-55750-5