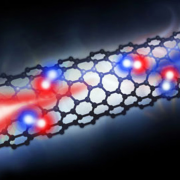

制備可控性、機械性能、離子電導率和工作電壓窗口等因素限制了固體聚合物電解質(SPE)在鋰金屬電池中的實際應用。近日,北京化工大學牛津、中國航天科技創(chuàng)新研究院王鵬飛、Liu Mengyue提出了一種結合兩性分子修飾的3D打印策略,有效解決了聚偏二氟乙烯-六氟丙烯(PH)基SPE的問題。

制備可控性、機械性能、離子電導率和工作電壓窗口等因素限制了固體聚合物電解質(SPE)在鋰金屬電池中的實際應用。近日,北京化工大學牛津、中國航天科技創(chuàng)新研究院王鵬飛、Liu Mengyue提出了一種結合兩性分子修飾的3D打印策略,有效解決了聚偏二氟乙烯-六氟丙烯(PH)基SPE的問題。

本文要點:

1) 天冬氨酸(Asp)羧基產(chǎn)生的供電子性質誘導了聚偏氟乙烯的順式構象變化,從而增強了Li+在聚合物鏈上的傳輸和陰離子固定。此外,Asp的兩性官能團同時促進鋰鹽解離和Li+與N,N-二甲基甲酰胺的去溶劑化,從而在電極和電解質之間形成穩(wěn)定的Li3N/LiF富集界面。

2) 此外,3D打印技術提高了SPE膜的連續(xù)性和均勻性,進一步提高了離子電導率和機械性能。因此,SPE表現(xiàn)出高的離子電導率(1.20×10?4 S cm?1)、大的轉移數(shù)(0.68)、寬的電化學窗口(4.6 V)和良好的抗拉強度(≈110 MPa),使半電池在2000小時內(nèi)具有良好的循環(huán)性能,過電位低至40 mV。此外,帶有SPE的軟包電池可提供高能量密度(492 Wh kg?1和1303 Wh L?1),具有良好的應用前景。

Tao Zhang et.al 3D printing zwitter Molecule-Enhanced Solid Polymer Electrolytes for High-Energy Lithium Metal Batteries Adv. Functional Mater. 2025

DOI: 10.1002/adfm.202424362

https://doi.org/10.1002/adfm.202424362