有缺陷的鈣鈦礦表面嚴重限制了倒置鈣鈦礦太陽能電池(PSC)的發展。近日,華中科技大學陳煒、劉宗豪、Liu Sanwan研究了有機銨鹽(即碘化哌啶鎓(PpI)和哌嗪二氫碘化物(PDI))表面處理對甲脒銫(FAC)基PSC性能的影響。

有缺陷的鈣鈦礦表面嚴重限制了倒置鈣鈦礦太陽能電池(PSC)的發展。近日,華中科技大學陳煒、劉宗豪、Liu Sanwan研究了有機銨鹽(即碘化哌啶鎓(PpI)和哌嗪二氫碘化物(PDI))表面處理對甲脒銫(FAC)基PSC性能的影響。

本文要點:

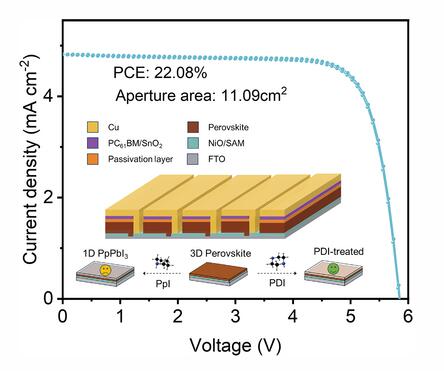

1) 結果表明,具有高偶極矩的PpI傾向于在鈣鈦礦表面形成1D結構,這阻礙了電子傳輸。相比之下,PDI后處理不會導致這種結構的形成;相反,它形成了一個薄的鈍化層,使鈣鈦礦表面的電勢均勻化。這一優點導致能級的良好排列,并顯著減少了鈣鈦礦/電子傳輸層界面處的非輻射復合。

2) 倒置鈣鈦礦太陽能模塊(PSM)的功率轉換效率(PCE)為22.08%,孔徑面積為11.1cm2,與效率為25.09%的小面積太陽能模塊相比,效率差異較小。此外,環境空氣中在65°C下連續運行1000小時后,PSM可以保持其初始PCE的92.5%。

Zhengtian Tan et.al Enhancing Interfacial Contact for Efficient and Stable Inverted Perovskite Solar Cells and Modules Adv. Functional Mater. 2024

DOI: 10.1002/adfm.202419133

https://doi.org/10.1002/adfm.202419133