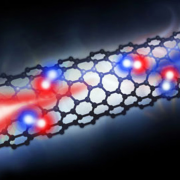

大多數策略只關注鈍化鈣鈦礦薄膜表面的動態缺陷或單獨解決鉛泄漏問題,缺乏全面的解決方案。鑒于上述情況,中國科學院劉生忠、陜西師范大學田慶文創新性地將光致變色化合物1,3,3-三甲基吲哚啉酮萘并吡喃嗪(SO)及其光異構化產物(MC)引入到無機鈣鈦礦太陽能電池(IPSC)中。

大多數策略只關注鈍化鈣鈦礦薄膜表面的動態缺陷或單獨解決鉛泄漏問題,缺乏全面的解決方案。鑒于上述情況,中國科學院劉生忠、陜西師范大學田慶文創新性地將光致變色化合物1,3,3-三甲基吲哚啉酮萘并吡喃嗪(SO)及其光異構化產物(MC)引入到無機鈣鈦礦太陽能電池(IPSC)中。

本文要點:

1) 在光照射下,利用光異構分子的獨特轉變特性可以有效地連續鈍化動態缺陷。同時,開環MC結構提供了兩個錨定位點,與未配位的Pb2+形成穩定的螯合環,從而降低了Pb泄漏的風險。

2) 理論分析和實驗結果都表明,MC分子在光照下由于其開放的分子結構而暴露出更多的活性位點,從而與薄膜中的欠配位離子(I-和Pb2+)緊密結合。MC鈍化處理顯示出22.04%的功率轉換效率(PCE),同時還提高了薄膜的疏水性、抗紫外線性和生物相容性。

Tianxiang Zhou et.al Innovative Application of Photochromic Molecules in Inorganic Perovskite Solar Cells: Simultaneous Refinement in Performance and Environmental Sustainability Adv. Energy Mater. 2024

https://doi.org/10.1002/aenm.202404850