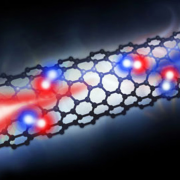

全聚合物太陽能電池(全PSC)雖然具有材料穩定性、高機械柔性和光伏效率對厚度變化的低靈敏度等優點,但仍然存在不能滿足應用的光伏性能。這主要是由于聚合物供體-受體界面的形態控制困難,受到強烈的分子間相互作用和糾纏效應的影響。近日,北京航空航天大學張淵、國家納米科學中心周惠瓊、Zhang Hong、上海交通大學Zhang Ming通過原位光學和結構分析揭示了基于溶液的順序沉積(SSD)制備PSC中界面形態的演變。

全聚合物太陽能電池(全PSC)雖然具有材料穩定性、高機械柔性和光伏效率對厚度變化的低靈敏度等優點,但仍然存在不能滿足應用的光伏性能。這主要是由于聚合物供體-受體界面的形態控制困難,受到強烈的分子間相互作用和糾纏效應的影響。近日,北京航空航天大學張淵、國家納米科學中心周惠瓊、Zhang Hong、上海交通大學Zhang Ming通過原位光學和結構分析揭示了基于溶液的順序沉積(SSD)制備PSC中界面形態的演變。

本文要點:

1) 研究發現,通過將類似小分子BTA3作為膨脹劑引入供體-宿主中,可以實現有利的溶解/膨脹效應,這改變了共混物中的插值、聚合物供體的結晶質量和受體的滲透,最終導致優化的贗平面異質結形態。

2) 在形態學建立過程中,BTA3膨脹劑在促進光活性層中的長程分子有序性方面起著至關重要的作用,這改善了載流子輸運并減少了復合損失。基于PM6+BTA3/PY-IT的全PSC在小面積(0.04 cm2)和大面積(1 cm2)器件上產生了優異的光伏效率,分別為19.39%和17.71%。

Weichao Zhang et.al Dissolution swelling effect-assisted interfacial morphology refinement enables high efficiency all-polymer solar cells EES 2024

DOI: 10.1039/D4EE04585H

https://doi.org/10.1039/D4EE04585H