研究背景

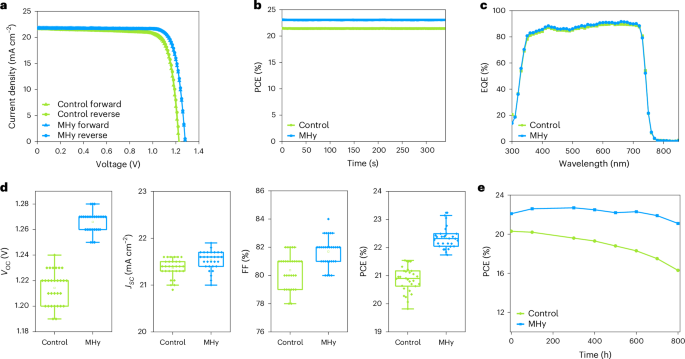

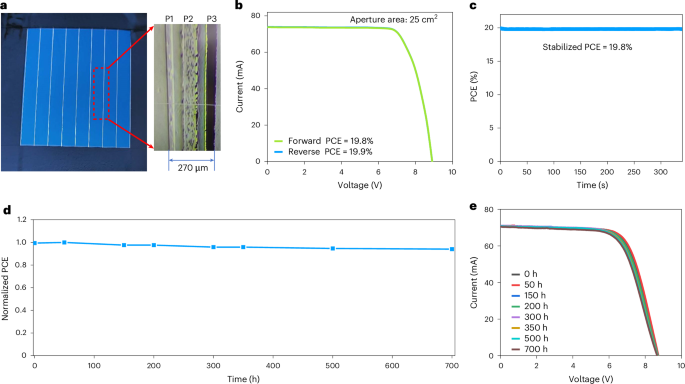

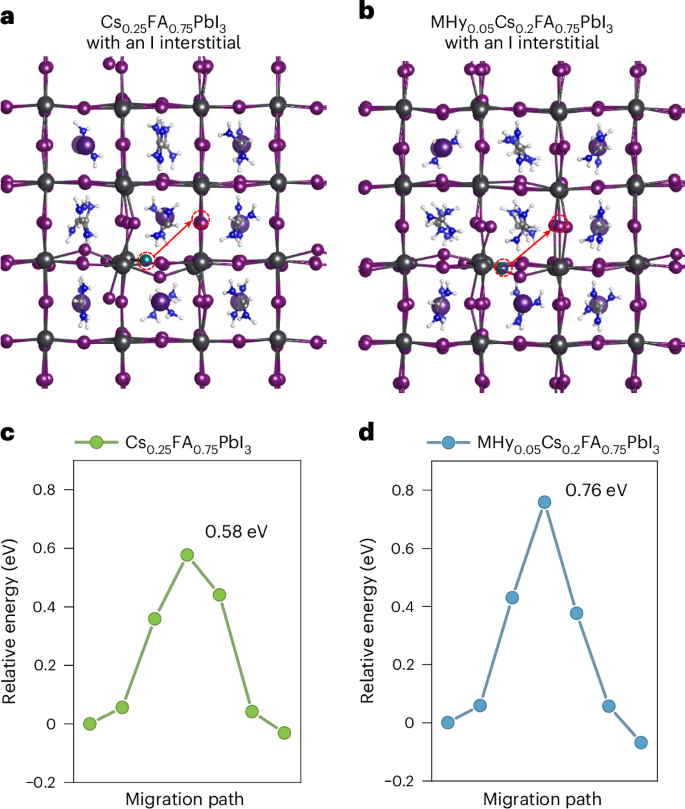

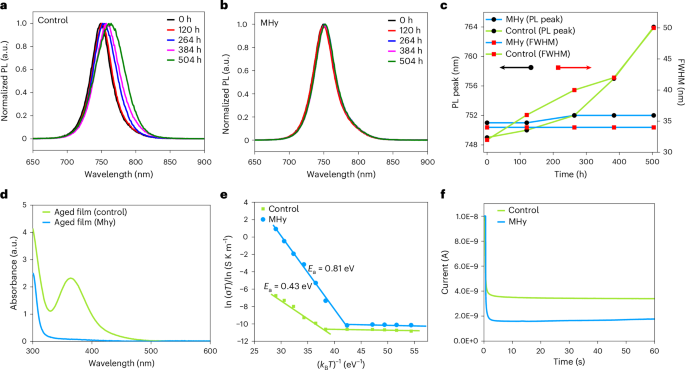

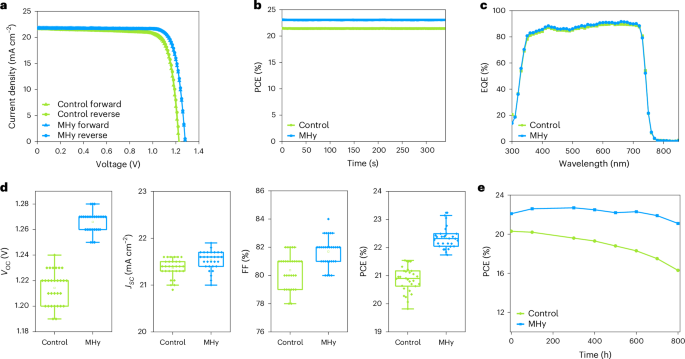

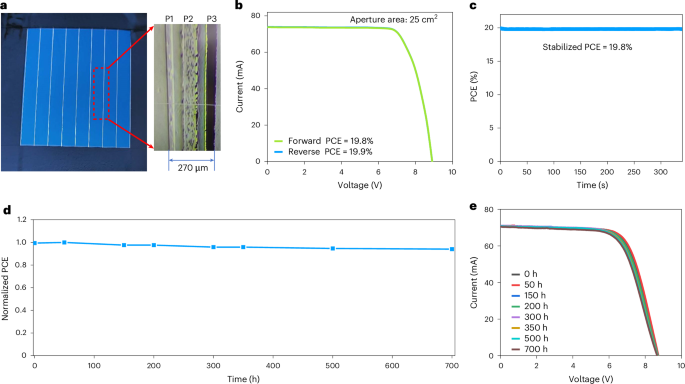

高性能寬帶隙(WBG)鈣鈦礦太陽能電池在下一代多結太陽能電池中預計將發揮關鍵作用�。然而,仍需克服多個挑戰,例如較大的光電壓損失�、較差的穩定性以及在環境空氣中可擴展制備的難題��,這些問題阻礙了該技術的商業化進程。為了解決這些問題,北卡羅萊納大學教堂山分校黃勁松教授團隊在“Nature Sustainability”期刊上發表了題為“Reductive cation for scalable wide-bandgap perovskite solar cells in ambient air”的最新論文。在本研究中,他們在寬帶隙鈣鈦礦中引入了一種還原性甲基肼(MHy?)陽離子,這不僅降低了缺陷密度�,還抑制了碘化物氧化和鹵素相分離�,從而實現了高效且穩定的寬帶隙太陽能電池和模塊在環境空氣中的可擴展制備���。值得注意的是�,本研究的寬帶隙鈣鈦礦太陽能電池實現了23.3%的光電轉換效率(PCE),開路電壓達到1.28 V,對應的電壓損失僅為0.37 V,創下了新的紀錄���。寬帶隙小型組件在25 cm2的光圈面積下實現了19.8%的穩定光電轉換效率,并且在55?±?5?°C、1個太陽光照條件下連續光照700小時后�����,仍能保持初始PCE的94%�。本研究為可持續太陽能利用提供了一條可行的技術路徑。

研究亮點

(1)實驗首次在寬帶隙(WBG)鈣鈦礦(Cs?.??FA?.??Pb(I?.??Br?.??Cl?.??)?)中引入還原性甲基肼(MHy?)陽離子�����,成功抑制了碘化物氧化和鹵素相分離�����,提高了材料的穩定性和缺陷鈍化效果。(2)實驗通過MHy?陽離子與Pb–N鍵的結合����,降低了鈣鈦礦的缺陷密度�,從而減少了開路電壓(VOC)損失�,使WBG PSCs的VOC提升至1.28 V,實現了23.3%的光電轉換效率(PCE)�����,創下了WBG PSCs的最低電壓損失(0.37 V)����。(3)實驗采用可擴展的刮涂工藝(blading process)成功制備了均勻的WBG鈣鈦礦薄膜,并在小型組件中實現了19.8%的穩定PCE�����,組件開口面積達25 cm2。(4)實驗對小型組件進行長時間穩定性測試�����,結果表明���,在1個太陽光強�����、55?±?5?°C的條件下連續光照700小時后�,組件仍保持94%的初始PCE�����,展現出優異的環境穩定性和長壽命特性。

圖文解讀

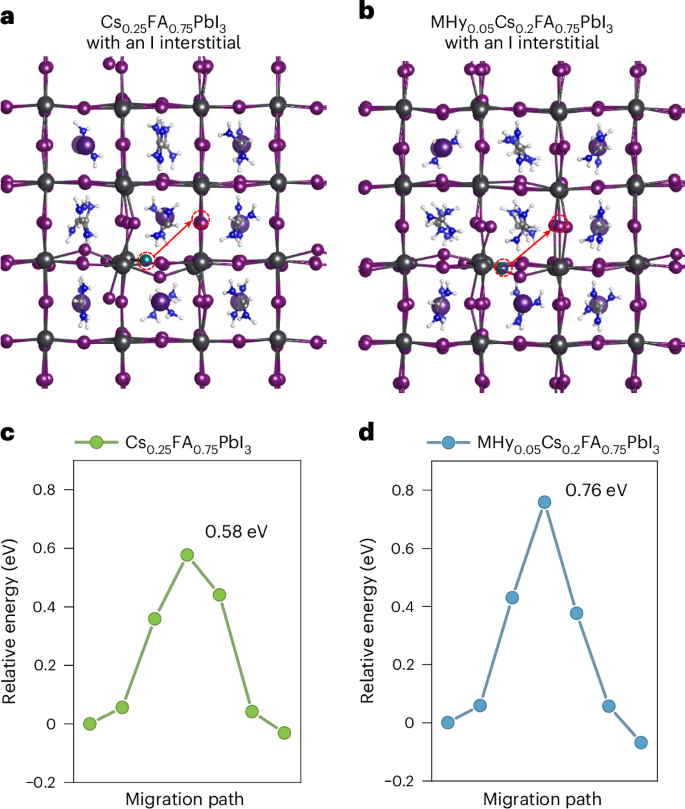

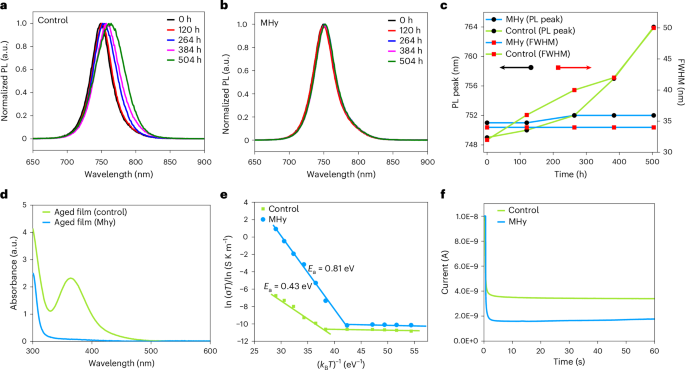

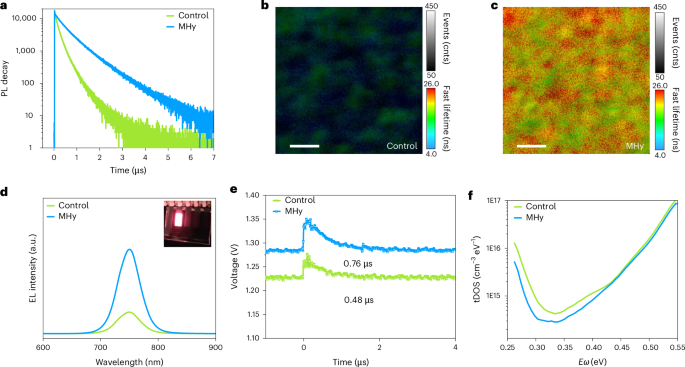

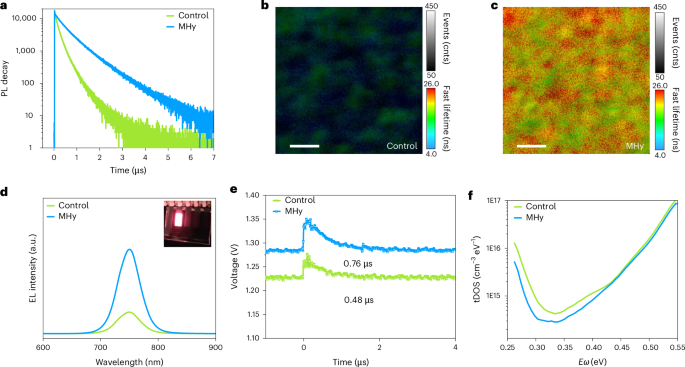

圖2:抑制相鹵化物偏析����、離子遷移和抑制鹵化物氧化���。

總結展望

本研究成功證明了還原性A位陽離子MHy?可以摻入寬帶隙(WBG)鈣鈦礦中���,從而提高WBG鈣鈦礦器件的效率和穩定性。還原性MHy?能夠抑制鹵素氧化����,并為鹵素離子的遷移提供較高的擴散勢壘��,從而顯著抑制WBG鈣鈦礦的鹵素相分離,提高器件的運行穩定性�����。研究發現�,MHy?能夠對鈣鈦礦薄膜提供均勻的缺陷鈍化,使得帶隙為1.65 eV的WBG鈣鈦礦太陽能電池獲得1.28 V的開路電壓(VOC)�,達到肖克利–奎斯特極限VOC(1.37 V)的93.4%����。此外��,作者成功在環境空氣條件下實現了高性能WBG鈣鈦礦組件的可擴展制備,其最佳組件的光電轉換效率(PCE)達到19.9%�����,孔徑面積為25 cm2���,并表現出優異的長期運行穩定性���。本研究為在環境空氣中大規模制備高性能太陽能組件提供了一條可行路徑����,有助于推動清潔能源的轉型,減少溫室氣體排放,并促進環境可持續發展�����。 Yang, G., Gu, H., Yin, J. et al. Reductive cation for scalable wide-bandgap perovskite solar cells in ambient air. Nat Sustain (2025). https://doi.org/10.1038/s41893-025-01529-5