研究背景

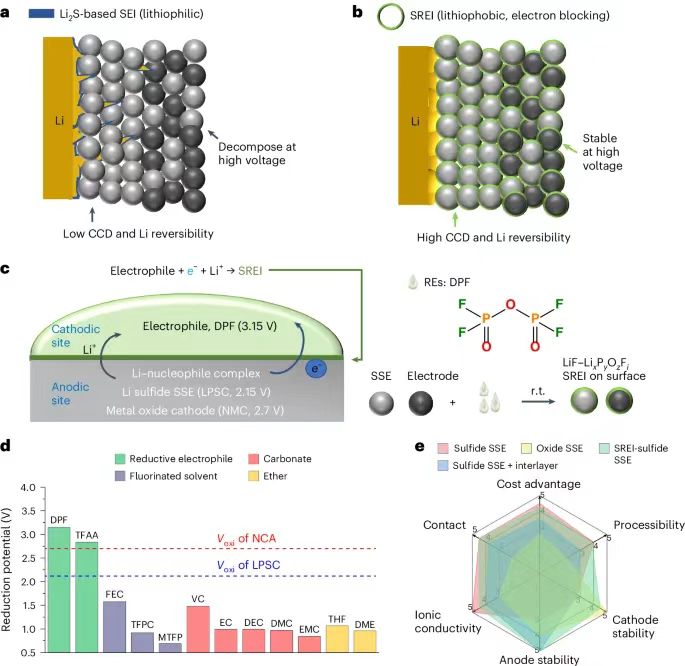

全固態鋰金屬電池(ASSLMBs)因其在運輸電氣化等領域中的高能量密度和安全性而備受關注。與傳統的液態電池相比,ASSLMBs使用固態電解質(SSE)代替液態電解質,有望提升電池的安全性并減少危險的漏液問題。然而,目前固態電池的實用化面臨著一系列挑戰,尤其是鋰金屬電池的鋰反轉率低、電池負載能力有限、以及高溫和高壓操作要求等問題。這些問題的產生,主要源于固態電解質的低電壓還原和高電壓分解特性,以及鋰枝晶的生長。針對這些問題,研究者們一直在探索新的解決方案,以提高全固態鋰金屬電池的性能和穩定性。為了解決這一問題,馬里蘭大學王春生團隊、Chunsheng Wang等在“Nature Materials”期刊上發表了題為“Revitalizing interphase in all-solid-state Li metal batteries by electrophile reduction”的最新論文。他們設計并制備了一種新型的還原型電親電物質(RE),它能夠在與金屬–親核材料(如鋰硫化物固態電解質)接觸時,通過電化學還原反應形成一種具有電子屏蔽和鋰疏水性的保護層,稱為固體還原型電親電物質界面(SREI)。這種SREI能夠有效阻止固態電解質的還原反應,抑制鋰枝晶的生長,并支持高電壓的陰極材料。通過這種方法,固體還原型電親電物質界面的處理顯著提高了鋰金屬負極的鋰反轉率,成功實現了高容量和長循環壽命。 利用這種SREI處理的固態電解質,研究團隊成功構建了一種Li(1% Mg)/SSE/LiNi?.?Co?.??Al?.??O?的全固態鋰金屬電池,能夠在30°C和2.5 MPa的條件下,獲得高達99.9%的庫侖效率、約10,000小時的長循環壽命以及超過7 mAh cm?2的高電池負載能力。此外,這種方法也可以擴展到其他類型的電極材料(如金屬氧化物),進一步提高高鎳陰極的循環壽命,并擴展電池的操作電壓至4.5 V。

研究亮點

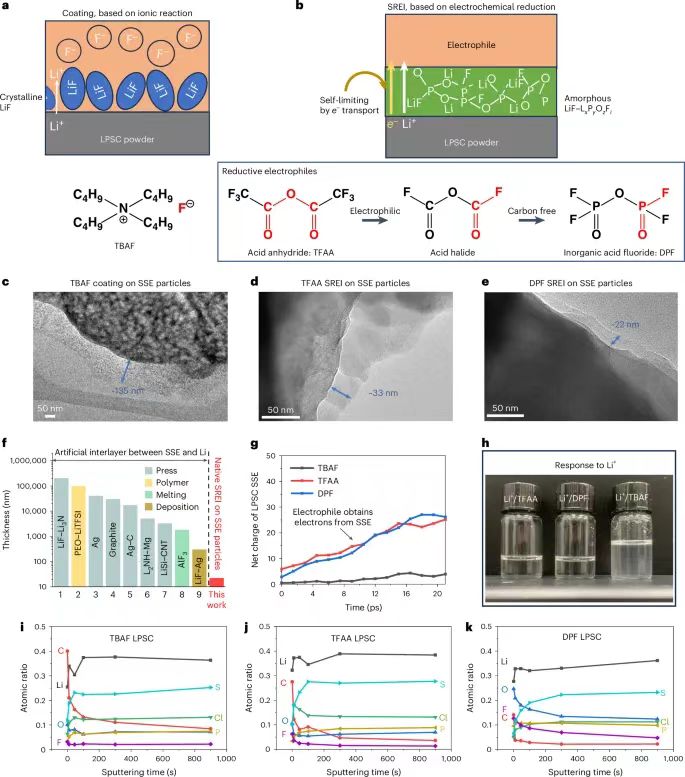

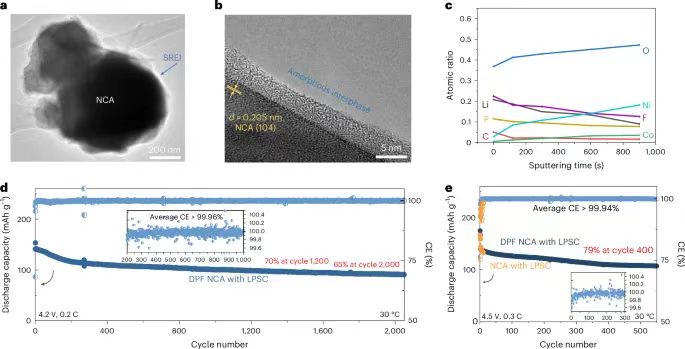

- 實驗首次提出固態還原親電層(SREI)概念,成功在固態電解質(SSE)和電極材料表面形成保護性層:通過還原親電試劑(如二磷酰氟DPF)與鋰硫化物SSE(如LPSC)接觸,在材料表面生成了薄而密集的固態還原親電層(SREI),有效抑制了鋰枝晶的生長和SSE的還原/氧化分解。

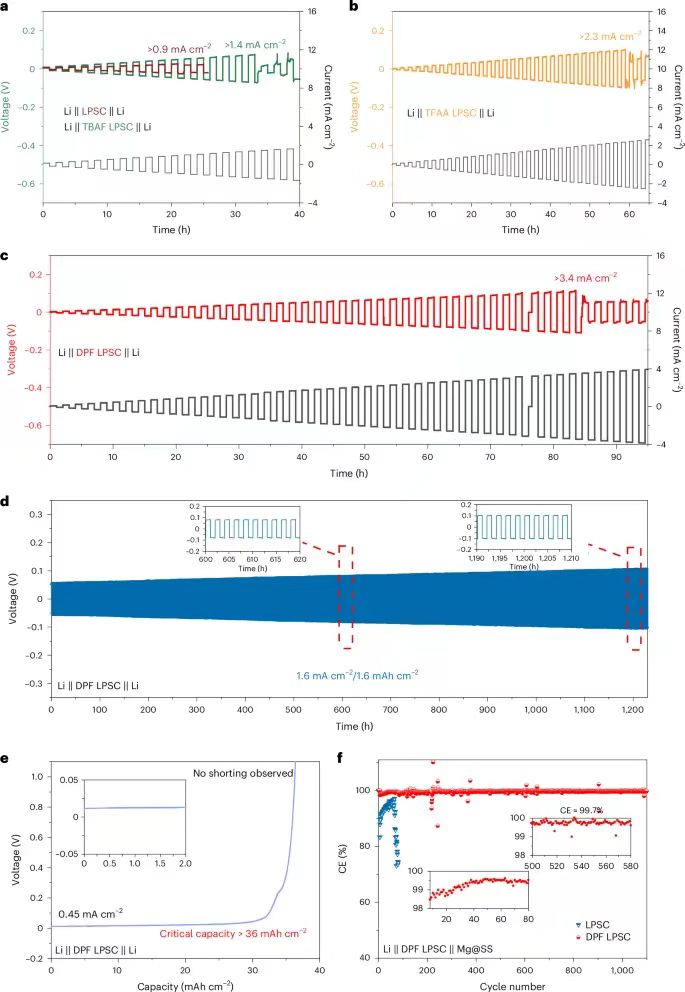

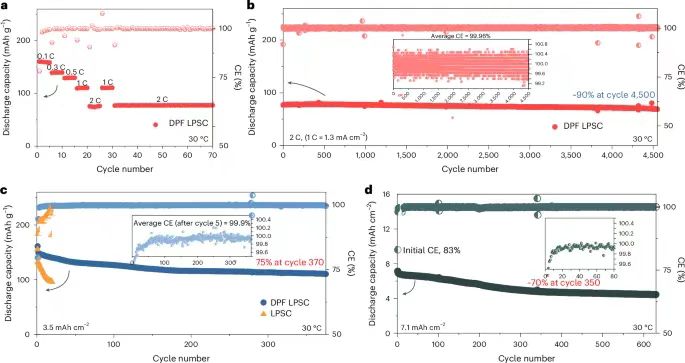

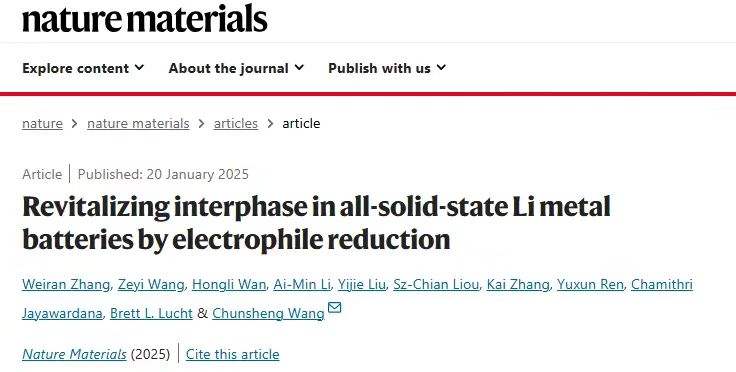

- 實驗通過將SREI層應用于Li金屬/固態電解質/高鎳正極全固態鋰金屬電池,得到了顯著提高的電池性能:該技術實現了高庫倫效率(>99.9%)、長循環壽命(~10,000小時)和高負載(>7 mAh/cm2)電池性能,在30°C和2.5 MPa的條件下,顯著提高了電池的工作穩定性和效率。

- 實驗通過優化還原親電試劑的選擇,形成了能有效提升SSE與電極的兼容性并擴展電池工作電壓的保護層:該方法不僅改善了鋰負極的可逆性,還增強了與4V級高鎳正極(如LiNi0.8Co0.15Al0.05O2)的兼容性,擴展了電池的操作電壓至4.5V,從而提升了高鎳正極的循環壽命。

- 實驗通過SREI層的自限制電化學過程,解決了傳統固態電池中界面不穩定和高溫高壓要求的難題:SREI層通過無電場和高精密設備的電化學還原過程,在材料表面均勻形成,替代了傳統的固態電池界面修飾方法,實現了更高的操作溫度范圍和較低的界面電阻,符合工業化應用要求。

圖文解讀

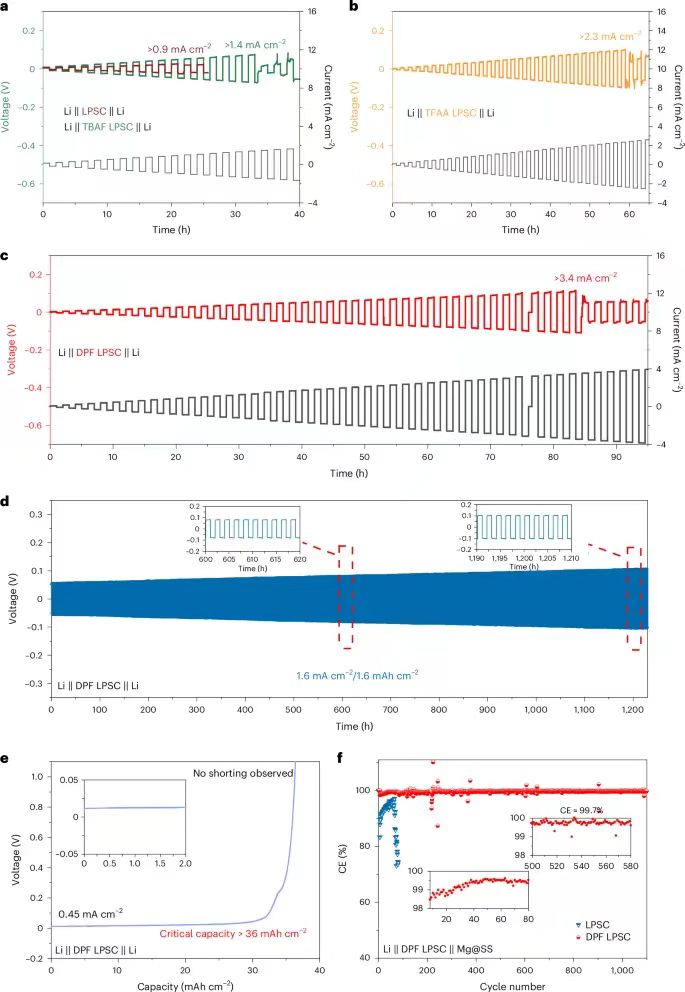

圖3: 鋰陽極上,固體還原性親電界面solid reductive electrophiles interphase,SREI, Li5.5PS4.5Cl1.5,LPSC的穩定性。

圖4: 全固態鋰金屬電池中,二磷酰氟diphosphoryl fluoride,DPF LPSC的電化學性能。圖5: 在電極上,親電還原策略的應用及其電化學性能。

結論展望

總之,本研究通過引入一系列還原性電親物質,首次在金屬–親核物質之間獲得電子和金屬陽離子,形成固體還原電親層(SREI),實現了相界面的設計突破。通過設計電親物質的結構,在硫化物固態電解質(SSE)顆粒表面生成了高疏鋰且能屏蔽電子的全無機LiF–LixPyOzF SREI層,顯著提高了其在陰極和陽極的電化學穩定性。值得注意的是,SREI保護的固態鋰金屬電池(ASSLMBs)展示了卓越的耐久性,在中等負載量(1.3?mAh?cm?2)下可達4500個循環,在高負載量(7.1?mAh?cm?2)下也能維持超過600個循環。為了驗證其應用性,SREI還被應用于金屬氧化物陰極,進一步拓展了其工作電壓范圍。這些研究結果為廣泛材料的保護開辟了新途徑,具有重要的應用前景,不僅在先進電池領域,而且在其他電化學材料和器件中也具有潛在意義。 Zhang, W., Wang, Z., Wan, H. et al. Revitalizing interphase in all-solid-state Li metal batteries by electrophile reduction. Nat. Mater. (2025).https://doi.org/10.1038/s41563-024-02064-yw