研究背景

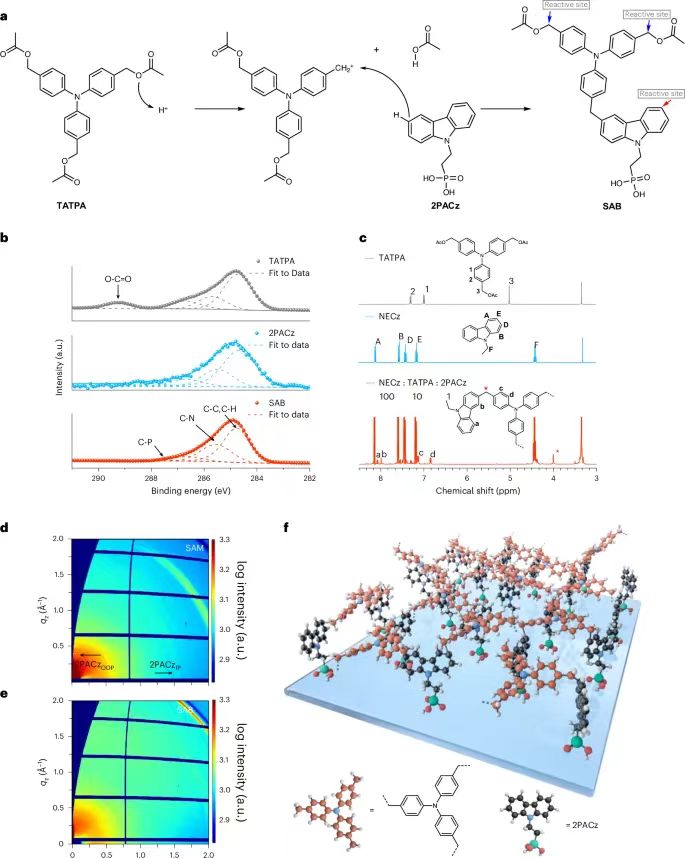

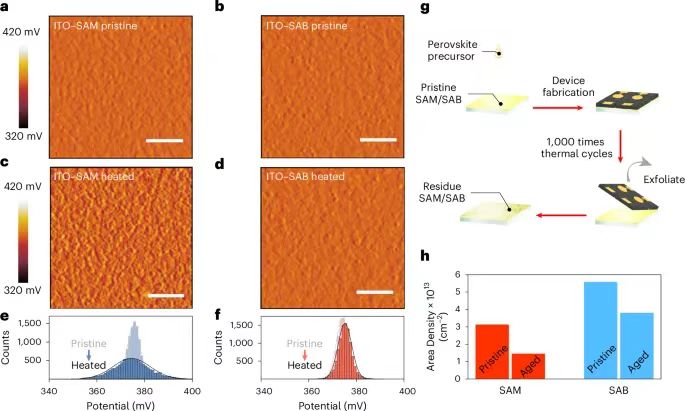

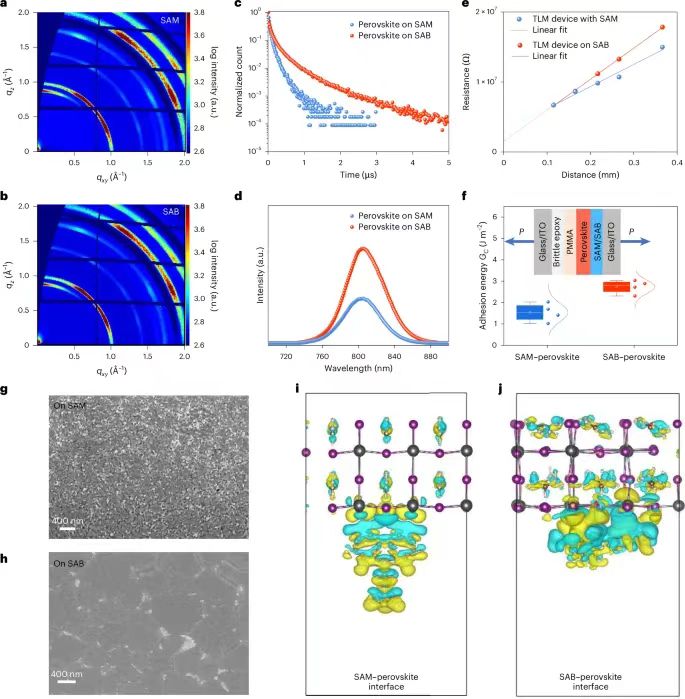

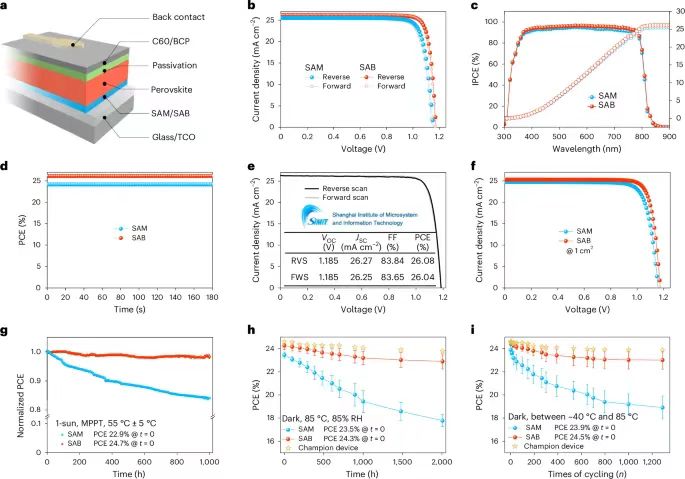

鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)是一種新型光伏材料,因其高光電轉換效率、低成本及輕質結構等優點,在可再生能源領域,尤其是太陽能發電方面,得到了廣泛關注。與傳統的硅基光伏材料相比,鈣鈦礦材料不僅能夠在較低成本下實現高效能量轉換,而且還具有較好的機械柔性和較簡便的制備工藝,具有廣泛的應用前景。然而,盡管鈣鈦礦太陽能電池的光電性能已經取得顯著進展,其穩定性仍然是制約其產業化的主要難題。尤其是在高溫和溫度變化等環境因素的影響下,鈣鈦礦太陽能電池的性能可能會出現顯著衰退,尤其是界面穩定性差,導致界面接觸惡化和載流子傳輸受阻。因此,提升鈣鈦礦太陽能電池的溫度穩定性,尤其是增強界面材料的熱穩定性,仍然是這一領域的技術挑戰之一。為了解決這一問題,西安交通大學劉宇航、馬偉,瑞士洛桑聯邦理工Michael Gr?tzel以及華中科技大學李雄、尤帥等合作在“Nature Energy”期刊上發表了題為“Self-assembled bilayer for perovskite solar cells with improved tolerance against thermal stresses”的最新論文。研究人員設計并制備了一種自組裝雙分子層(SABs)結構,利用共價鍵連接磷酸SAM與三苯胺上層,形成聚合物網絡體系。與傳統的小分子SAM材料相比,這種自組裝雙分子層通過傅-克烷基化反應形成的聚合物網絡,有效增強了界面的熱穩定性,能夠抵抗高達100°C的熱降解,且持續200小時未出現明顯性能衰退。 同時,雙分子層的面向取向分子排列展現了與鈣鈦礦材料的良好黏附特性,顯著提高了鈣鈦礦與空穴傳輸層之間的界面機械強度。通過這一策略,研究人員成功實現了鈣鈦礦太陽能電池的光電轉換效率超過2 6%,且在經過2000小時濕熱測試和1200個-40°C至85°C的熱循環后,器件的效率衰減分別僅為4%和3%,符合國際電工委員會(IEC)61215:2016和國際有機光伏穩定性協會(ISOS)設定的行業標準。

研究亮點

- 實驗首次開發了共價鍵連接的自組裝雙分子層結構,并成功應用于反式鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)。該雙層結構通過傅-克烷基化反應形成聚合物網絡,顯著提高了界面穩定性與耐高溫性能。

- 實驗通過自組裝雙分子層(SABs)改善了鈣鈦礦/空穴傳輸層的界面接觸和機械強度。上層的面向取向分子排布提高了鈣鈦礦與孔傳輸層之間的粘附能,使得器件在溫度變化下具有更強的機械韌性。

- 實驗通過對自組裝雙分子層PSCs進行濕熱和熱循環測試,驗證了其卓越的熱穩定性。經過2,000小時濕熱(85°C,85%相對濕度)測試后,基于自組裝雙分子層的器件僅衰減了4%的效率;同時,經過1,200次熱循環(-40°C至85°C),效率損失也僅為3%。

- 實驗得到的鈣鈦礦太陽能電池器件功率轉換效率超過26%,滿足國際電工委員會(IEC61215:2016)和國際有機光伏穩定性協會(ISOS)設定的穩定性標準,證明了該自組裝雙分子層在提升PSCs性能和穩定性方面的有效性。

圖文解讀

結論展望

本文通過自組裝雙分子層(SAB)構建了共價連接的結構,有效增強了界面與材料之間的粘附力,從而提升了器件的熱穩定性。這一創新不僅克服了傳統SAMs在高溫和熱循環中的脫附和接觸惡化問題,還實現了鈣鈦礦/空穴傳輸層界面的機械強度增強。其次,研究表明,SAB的設計策略使得鈣鈦礦太陽能電池能夠在高溫和濕熱環境下維持較高的性能,突破了現有材料的溫度限制。這為未來鈣鈦礦太陽能電池的工業化應用奠定了基礎,尤其是在長時間高溫工作條件下的穩定性。最后,研究還強調了材料設計中共價鍵合的作用,提示未來在開發新型光電材料時,需要更多地關注分子間的相互作用與界面粘附力,以提升器件的綜合性能和環境適應性。這一研究不僅為光伏技術的創新提供了新思路,也為鈣鈦礦材料的長期穩定性和商業化進程提供了關鍵技術路徑。 Dong, B., Wei, M., Li, Y. et al. Self-assembled bilayer for perovskite solar cells with improved tolerance against thermal stresses. Nat Energy (2025). https://doi.org/10.1038/s41560-024-01689-2