研究背景

目前調控單原子之間距離的方法主要是改變金屬元素的負載量。一般認為金屬元素的負載量越高,單原子之間的距離越近。然而,這種方式屬于概率型方法,很難精準控制單原子之間的距離。并且,當負載量過高的時候,容易形成團簇,很難保證單原子狀態的存在。

成果簡介

基于此,安徽工業大學/中國科學技術大學曾杰教授、安徽工業大學劉明凱教授和中國科學技術大學李洪良副教授等人合作,聯合報道了一種通過界面錨定策略精準調控單原子之間距離的通用方法。該方法通過配體的選擇以及利用金屬原始晶體結構實現了單原子之間距離的精準調控。該項成果以“General synthesis of neighboring dual-atomic sites with a specific pre-designed distance via an interfacial-fixing strategy”為題,發表在國際知名學術期刊《自然?通訊》(Nature Communications)上。安徽工業大學為論文的第一單位,化學與化工學院閆巖教授為論文的第一作者。

研究亮點

1. 通用型近鄰金屬-氮位點的構筑方法:通過界面固定策略,利用特定配體在金屬氧化物與基體界面處錨定金屬氧化物原始晶體結構中相鄰的金屬原子,制備具有特定距離的鄰近金屬-氮材料(金屬包括鐵、銅、鈷、鎳、鋅和錳),適用于多種非貴金屬催化劑的設計。

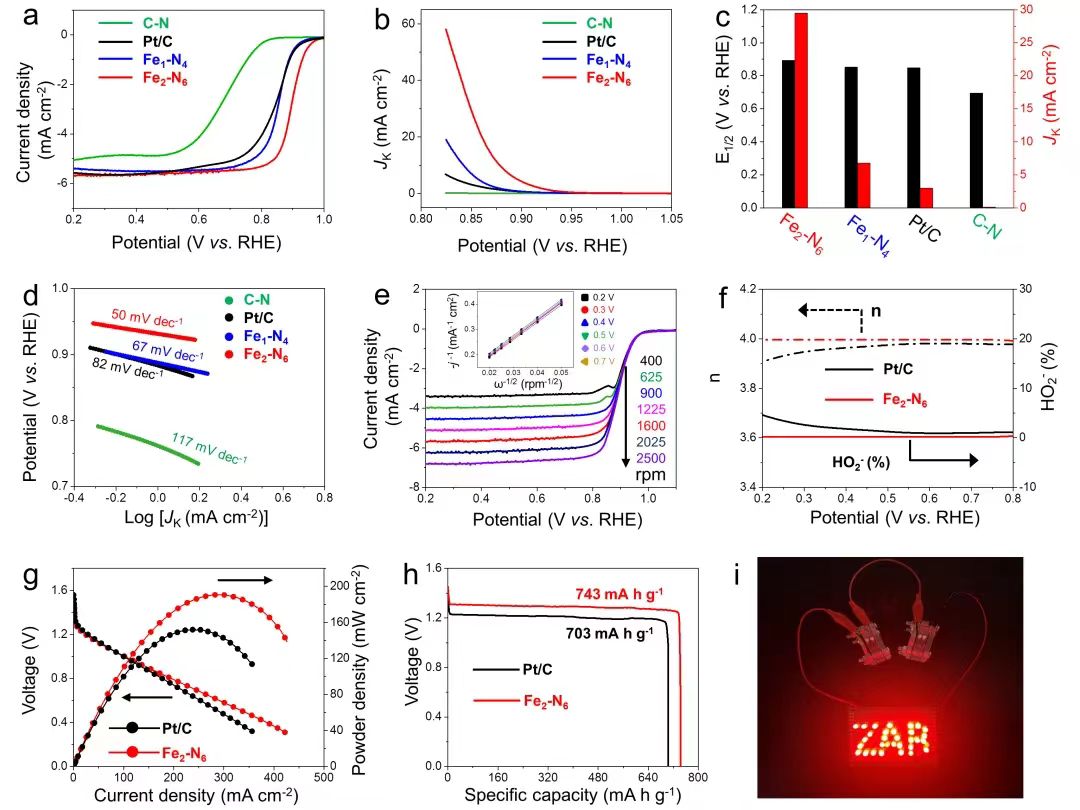

2. 高純度雙金屬位點催化劑及其性能:通過化學刻蝕結合氮源錨定技術,實現了高純度(>95%)的雙鐵位點制備。在催化氧還原的反應過程中,相鄰鐵-氮基團表現出優異的活性,超越商用鉑碳的半波電位、耐甲醇與耐一氧化碳能力、長時穩定性。

3. 在鋅空氣電池中的應用:將該催化劑應用于鋅空氣電池中,展示出高達190.6 毫瓦每平方厘米的最大功率密度,顯著優于商用鉑碳組成的電池(151.7 毫瓦每平方厘米),展現出在清潔能源轉化領域的應用潛力。

圖文導讀

圖一 氮配位的鐵-鐵雙原子合成及結構表征。

在四氧化三鐵晶體單元中,鐵原子之間有四種距離:2.96、3.48、5.13和5.93 埃。尿素高效地錨定了相距2.96埃的鐵原子,形成具有近鄰關系的鐵-鐵雙原子對催化劑。該催化劑中具有近鄰關系的鐵-鐵原子對純度高達98%,鐵原子的質量比含量為2.36%。

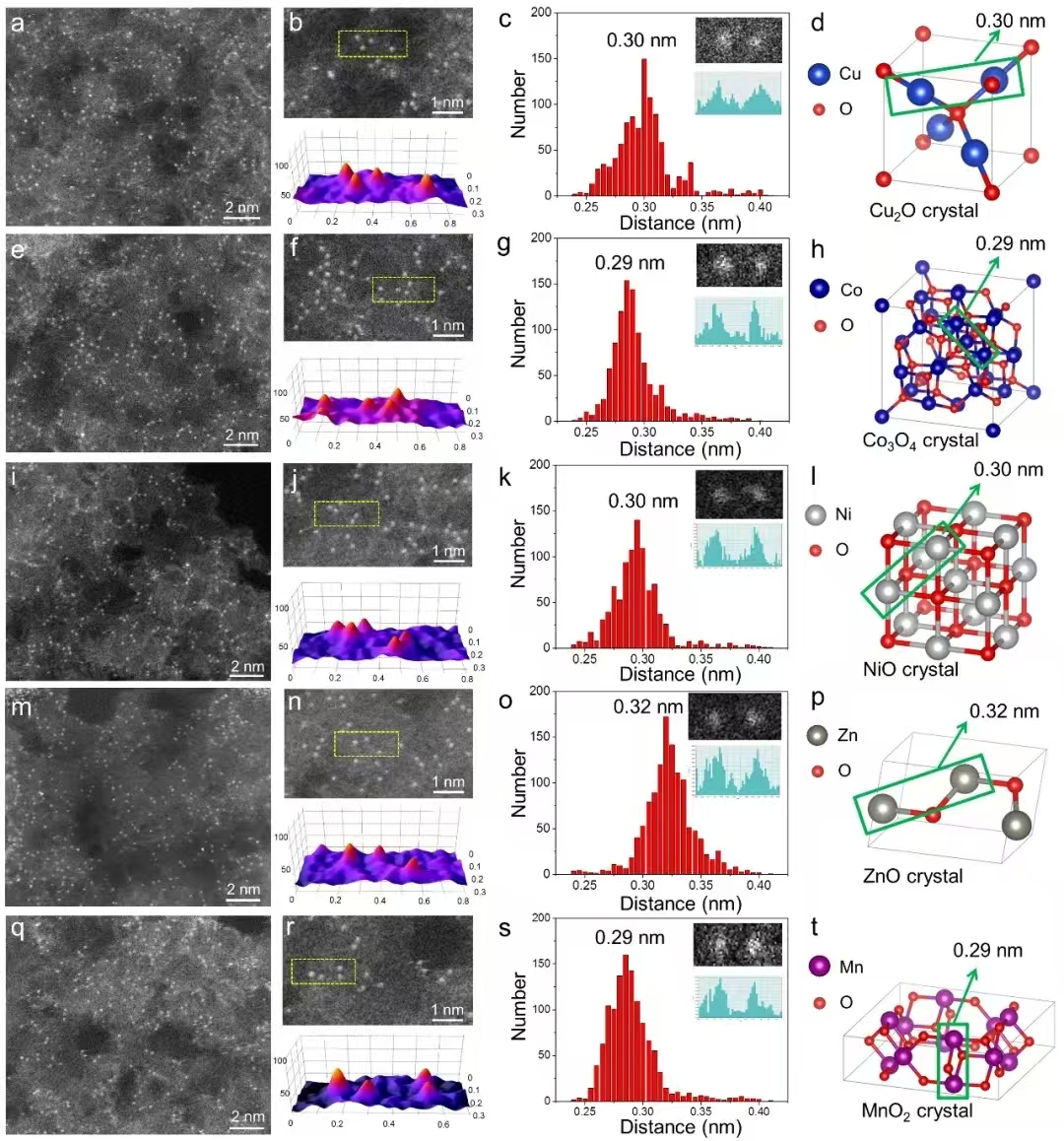

圖二 具有不同距離狀態的金屬-金屬雙原子對的結構表征。

為了驗證界面固定方法是否可以拓展到其他鄰近的金屬-金屬雙原子對催化劑,分別以氧化亞銅、四氧化三鐵、氧化鎳、氧化鋅和二氧化錳為金屬源,以尿素為配體合成近鄰金屬-氮催化劑。通過一系列表征確認了產物中沒有簇或納米顆粒的存在,相鄰金屬原子的距離與其金屬氧化物對應物的距離一致,這些結果證實了我們的合成策略在氮配位的近鄰金屬-金屬原子對催化劑制備中的普適性。

圖3 氧還原催化性能。

氮配位的鐵-鐵雙原子對相較于氮配位的鐵單原子和商業鉑碳催化劑,在堿性介質中表現出更高的起始電位(0.95 伏)和半波電位(0.90伏),以及更高的動力學電流密度和更低的塔菲爾斜率。此外,基于氮配位的鐵-鐵雙原子對的柔性鋅空氣電池在平展和彎曲狀態下均能點亮發光二極管,顯示出優異的機械穩定性和應用潛力。這些結果驗證了氮配位的鐵-鐵雙原子對作為高效氧還原催化劑和柔性電池電極的卓越性能。

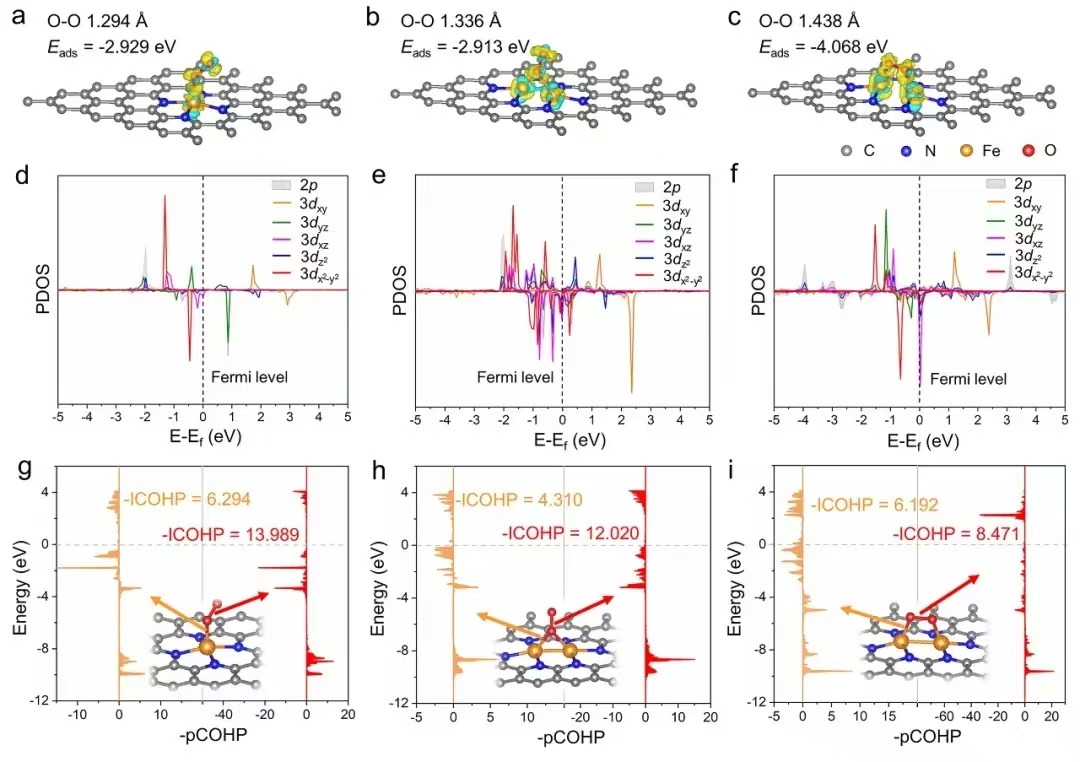

圖4 第一性原理計算與分析。

通過密度泛函理論計算分析了鐵基催化劑中的氧還原反應機制,發現氧氧雙鍵的活化是反應的速率決定步驟。氮配位的鐵單原子和氮配位的鐵-鐵雙原子對的氧分子吸附構型表明,氮配位的鐵-鐵雙原子在平行吸附模式下對氧氣的活化最為有效,具有更強的化學吸附能力和顯著減弱的氧氧鍵。自旋極化態密度分析顯示氮配位的鐵-鐵雙原子對的d帶中心更接近費米能級,表明更強的吸附能力。進一步分析表明,氮配位的鐵-鐵雙原子對在平行吸附時,氧氧鍵顯著減弱,促進了氧的活化。

總結展望

研究團隊發展了一種界面適配策略,構筑了具有特定預設計距離的相鄰鐵-鐵雙原子對結構的催化材料,其核心在于利用骨架的晶體結構和配體類型精確控制相鄰金屬原子之間的距離。這項工作為調節相鄰原子之間的距離提供了一種自上而下的合成策略,與傳統方法不同,它是預先設計了金屬距離,而非依靠金屬負載量來提升具有“近鄰原子”的概率。這一策略有望推動在原子尺度下對材料結構的精準調控,為催化及更多領域帶來新的突破。

文獻信息:

General synthesis of neighboring metal-Nx moieties with a specific pre-designed distance via an interfacial-fixing strategy. Nat. Commun. 2025,16 (1), 334.

https://www.nature.com/articles/s41467-024-55630-y.