前面提到過,在納米研究中,Zeta電位之所以重要,主要體現在2個方面: 1)判定納米顆粒表面電荷的正負,用于指導下一步的修飾、改性或者不同體系的應用;2)判定并指導提高溶液體系中納米顆粒的穩定性。上一期,我們簡要介紹了如何提高溶液體系中納米顆粒的穩定性。

本期,我們將通過Science及Nature子刊中的具體實例來介紹,Zeta電位究竟是如何指導不同體系中的修飾和應用的!

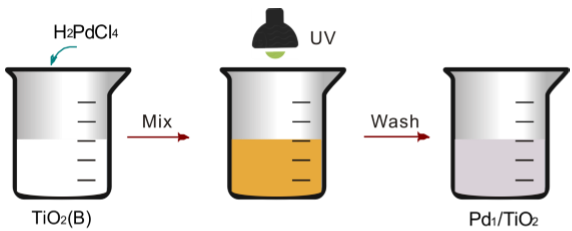

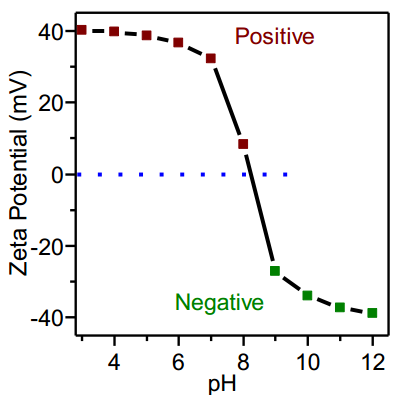

2016年,鄭南峰課題組發表的Science文章(Photochemical route for synthesizing atomically dispersed palladium catalysts)中,為了得到原子級分散Pd1/TiO2納米催化劑,Liu等人研究了超薄TiO2納米片在不同pH水溶液中的Zeta電位。

結果表明,在酸性和中性條件下,TiO2納米片表面帶正電荷。根據這一認識,研究人員在TiO2納米片水溶液中加入H2PdCl4,溶液pH降低,[PdCl4]2-通過靜電作用很容易就吸附到了帶正電荷的TiO2納米片表面,為實現原子級分散Pd1/TiO2納米催化劑提供了有效指導!

2015年,黃富強課題組發表的Science文章(Nitrogen-doped mesoporous carbon of extraordinary capacitance for electrochemical energy storage)中,為了佐證介孔碳和摻雜N的介孔碳的親疏水性,Lin等人研究了介孔碳和摻雜N的介孔碳的Zeta電位。

研究表明,少層有序介孔碳的Zeta電位約為-4 mV,和一般介孔碳的-6 mV差不多,都是接近中性。而摻雜N元素之后,由于N 2 pz孤對電子的存在,Zeta電位變為-20 mV,親核性大大增強。這一結果,和少層有序介孔碳的疏水和摻雜N少層有序介孔碳的親水性能較好地吻合!

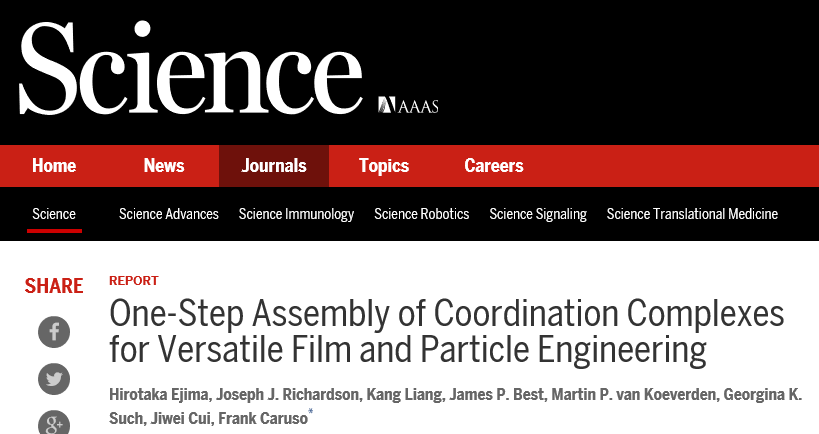

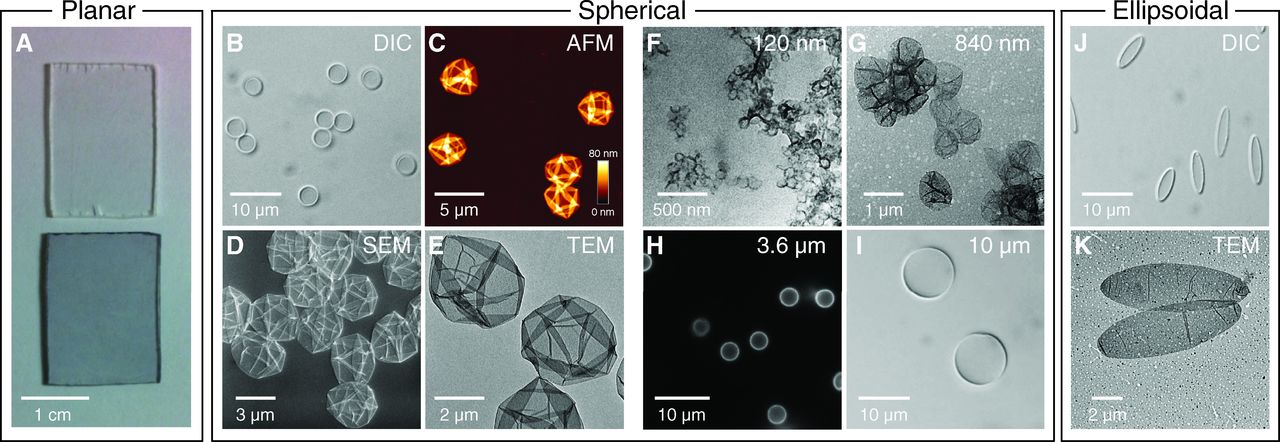

2013年,Frank Caruso課題組發表的Science文章(One-Step Assembly of Coordination Complexes for Versatile Film and Particle Engineering)中,為了研究基底表面FeIII-TA(單寧酸)納米薄膜的形成機理,Ejima等人研究了PS基底表面的Zeta電位。

研究表明,PEI包裹使得PS模板表面Zeta電位從負(-27 mV)變到正(37 mV),仍然得到均勻的薄膜,由此證明了表面電荷的靜電作用力并不是薄膜沉積的關鍵因素。

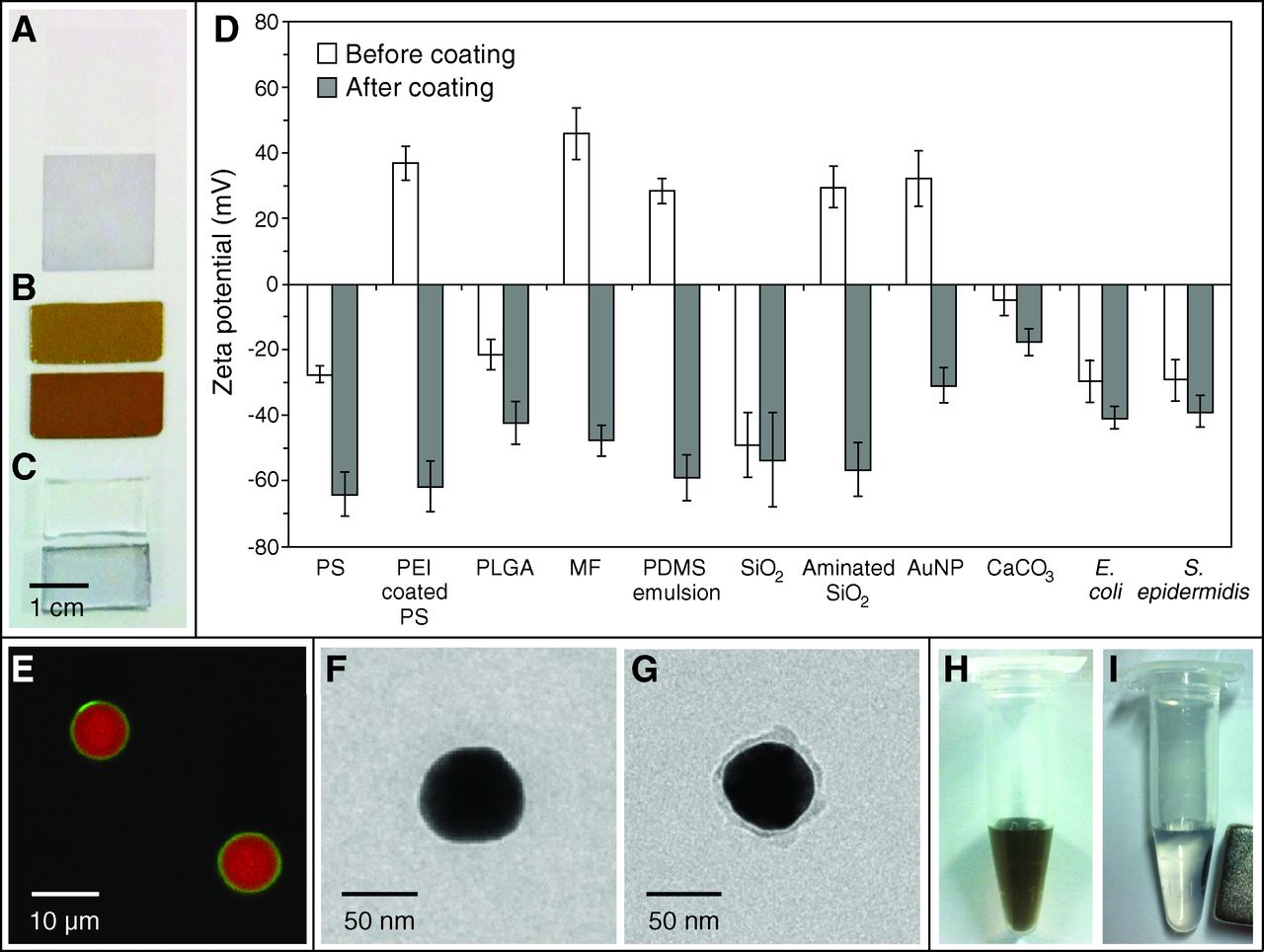

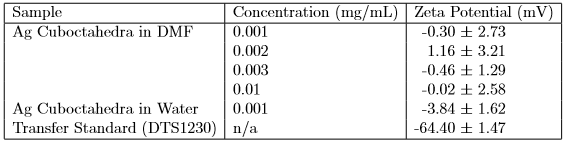

2012年,楊培東課題組發表的Nature Materials文章(Self-assembly of uniform polyhedral silver nanocrystals into densest packings and exotic superlattices)中,為了研究Ag納米顆粒組裝體的可逆分解機理,Henzie等人檢測了納米顆粒表面的Zeta電位。

研究表明,DMF體系中,納米顆粒表面Zeta電位接近0,說明組裝體的分解不是由靜電排斥作用引起,為后面的理論和實驗證明分解是由PVP體積排斥導致提供了很好的佐證!

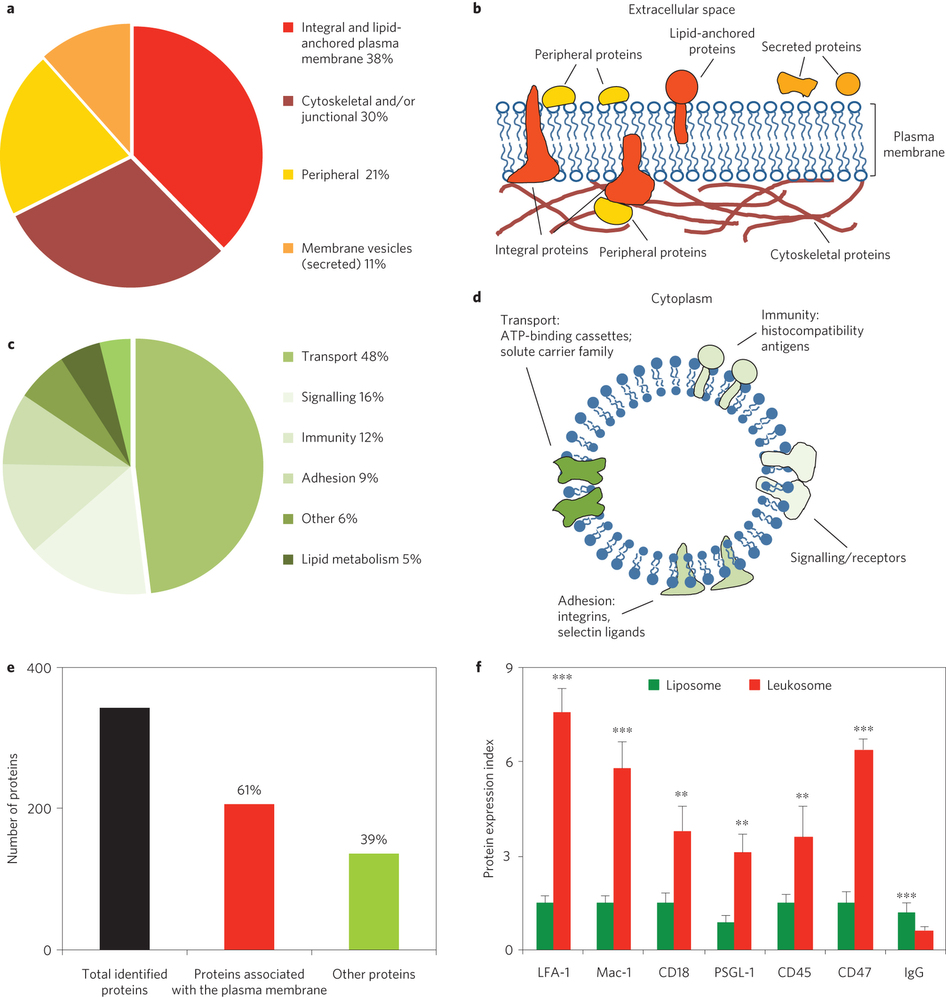

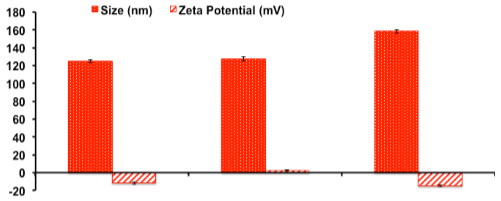

2016年,E.Tasciotti課題組發表的Nature Materials文章(Biomimetic proteolipid vesicles for targeting inflamed tissues)中,為了研究靶向脂質蛋白leukosomes,Molinaro等人系統檢測了leukosomes的Zeta電位。

研究表明,leukosomes(-13.8 mV)比脂質體(-19.4 mV)表面電位絕對值要低,據此可以推斷,膜蛋白對磷酸基團的負電荷具有隱身效應。

本文主要參考以上所列文獻,圖片和視頻僅用于對相關科學作品的介紹、評論以及課堂教學或科學研究,不得作為商業用途。如有任何版權問題,請隨時與我們聯系!