自納米人問世至今短短幾年,學術圈逐漸流行起玩自媒體。很多微信公眾號總是給研究人員推送各種頂級學術期刊上的發表的成果,很多學生也通過這種渠道獲取知識和資源。

很多自媒體的報道卻沒有站在中立的角度去閱讀與評價文獻,一味的點贊。即便是像納米人這樣的學術平臺,也難免有不仔細閱讀、不深刻閱讀的嫌疑。而科學本應該要以科學的態度對待之,批判性思維是科學發展的重要前提。

為了逐步改良這種風氣,納米人現在推出一個新專欄:原道。本專欄的宗旨在于引導讀者更加深入的解讀自己感興趣的每一項研究工作。畢竟,重復別人的文獻本來就是一件很痛苦的事情,自己再不上點心,怪誰呢?

今天,是原道專欄第一期,請大家批評指正!也歡迎更多的有志之士加入我們的隊伍!

原道專欄:第1期

近期,筆者閱讀了Nature communications 期刊中的一篇文章,請允許我對它進行深度解析。首先筆者不否定論文作者取得的成果,以下內容僅代表作者觀點。畢竟本文作者說過,帶著否定的觀點去閱讀論文。看本文也是如此,你知道我哪里含糊其辭了么?哪里不確定,查了以后還是不確定,然后厚著臉皮寫上了。

全文下載地址(免費):

http://www.nature.com/articles/ncomms7797

各位知道LED么,知道LED的話對GaN不陌生吧,陌生的話…..

陌生的話,就去查閱教科書或者百度。

首先,我們來看看文章中的實驗,主要分為分兩大部分:

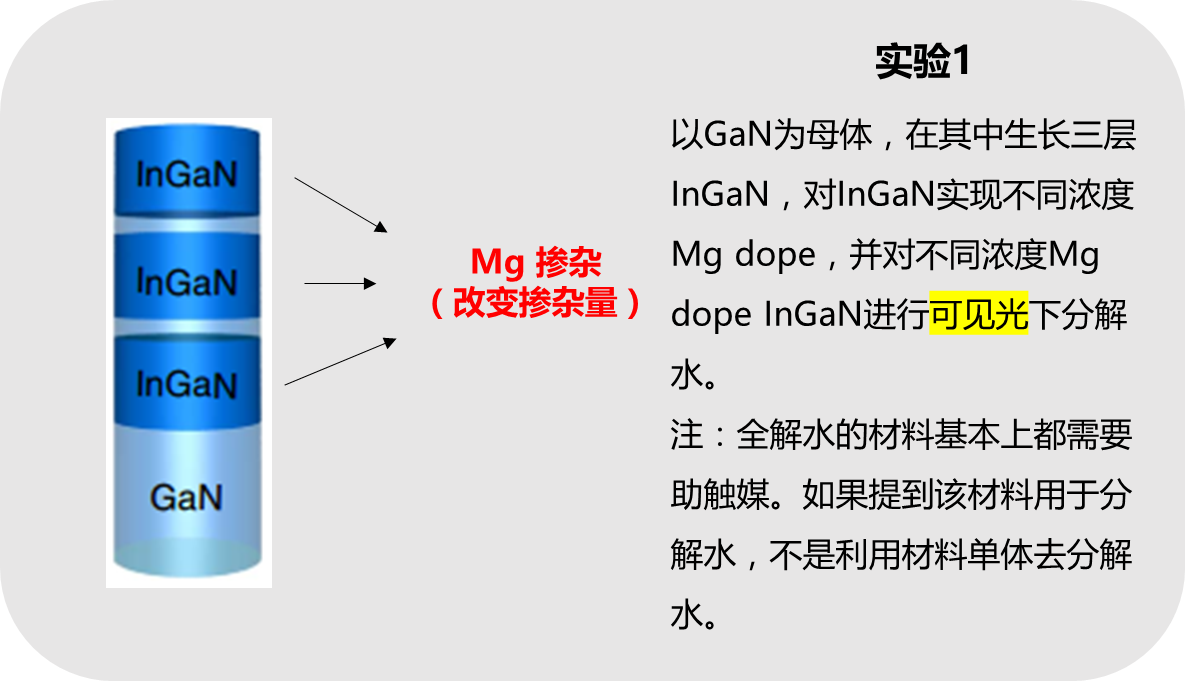

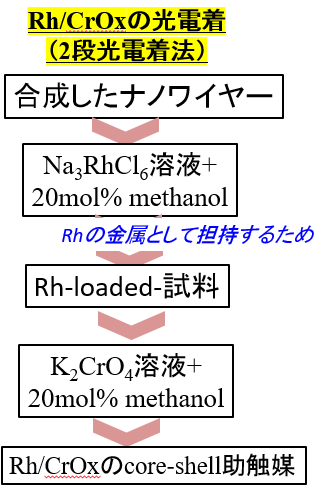

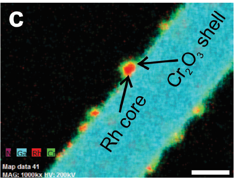

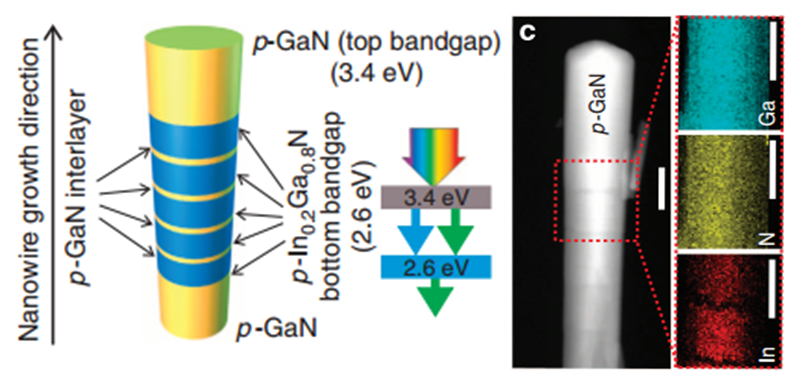

實驗1. 在GaN(吸收 波長<380nm 的光)的納米棒陣列母體中,加入3層數十納米厚度的InGaN層(吸收 波長>420nm 的光),通過某種方法(這種方法會在下文中提到)控制InGaN中Mg的量而做出一系列的材料。對于改變了Mg doped的材料,通過光電析出的方法loading了具有core-shell結構的Rh-Cr2O3助觸媒,隨后在可見光的照射下(波長>420nm)進行了分解水活性的測試。

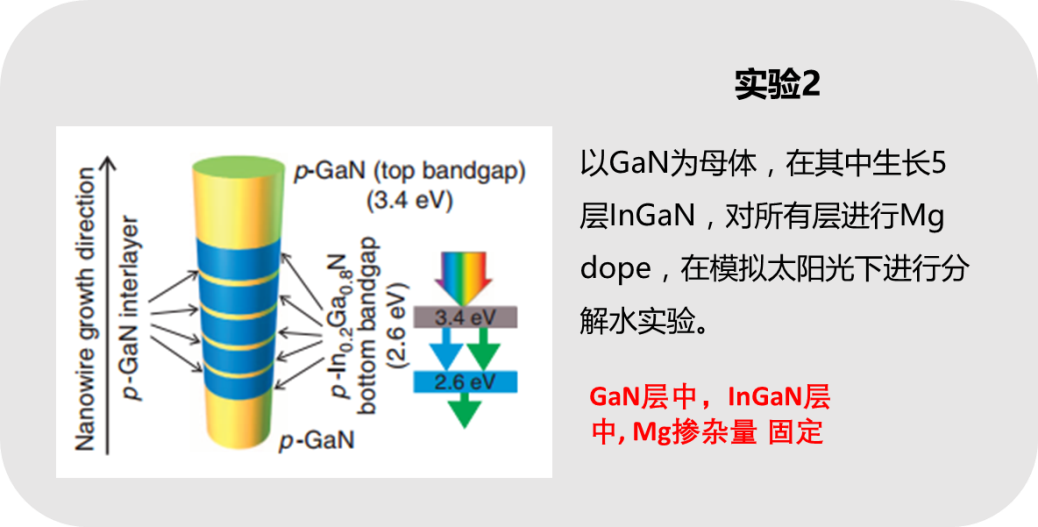

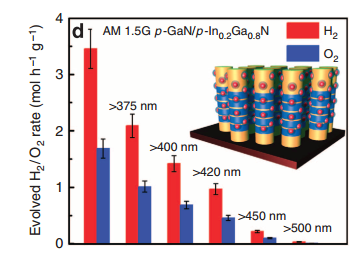

實驗2. 依然是在GaN的納米棒陣列中生長Mg-doped-InGaN(這次做了5層),并且同時對GaN的母體進行了Mg dope,所以該實驗為Mg-doped-GaN + Mg-doped-InGaN 在模擬太陽光下的分解水(其中Mg-doped-GaN擔當了模擬太陽光中紫外光波段的光吸收與分解水反應,Mg-doped-InGaN擔當了模擬太陽光中紫外光波段到該材料吸收光波段的光吸收與分解水反應)。

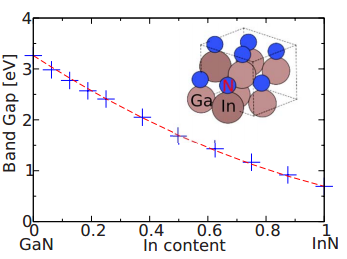

進入文章正題,論文正題在這里解析時,已經按照自己覺得容易理解的順序修正過(從小老師教導我們吃別人嚼過的饅頭沒味道,哈哈是不是想看看正文,看完再來看以下的內容)。InGaN固溶體是一種可以通過控制In含量而改變其band gap的材料,In含量為0mol%時該材料吸收3.2eV以上的光(紫外光),當In含量為100mol%時,該材料吸收1.1eV以上的光(可見光), 參考下圖。

這種材料是一種潛在的,可在可見光照射下分解水的材料。但是,這種分解水的材料的活性很差。

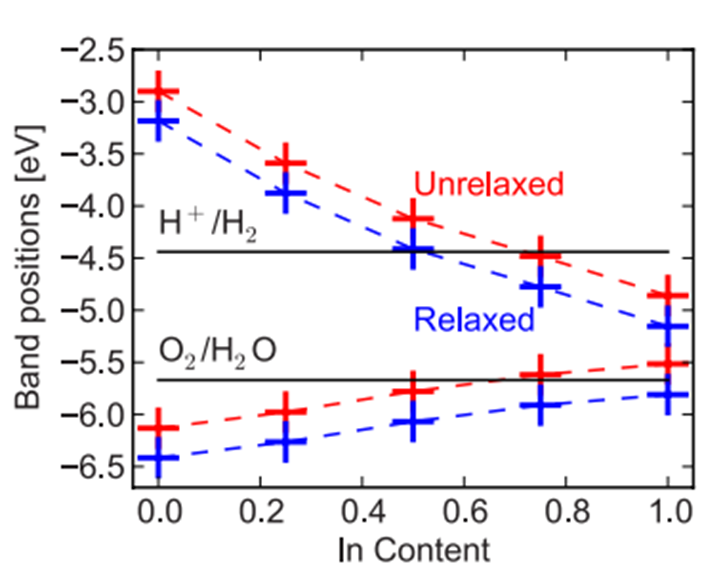

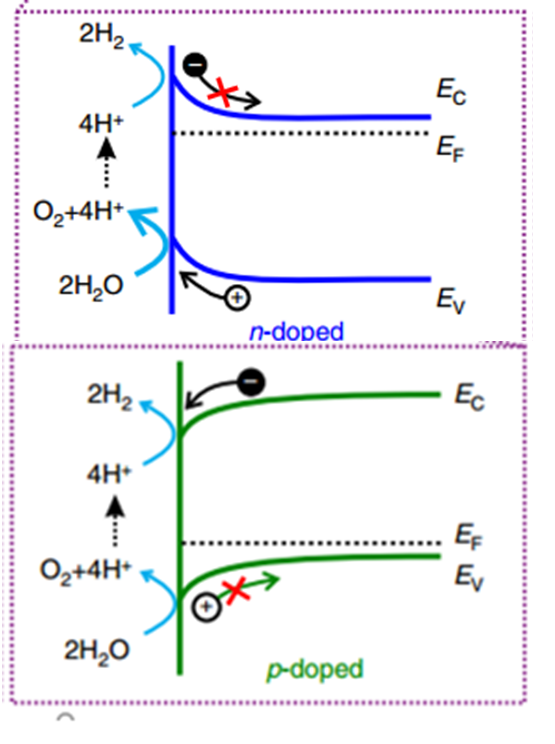

關于活性低的原因論文作者也有自己的見解,知識面比較窄的我,看到這種解釋也是眼前一亮,挺有意思的。不同類型的半導體跟界面(與水的界面)接觸時會發生彎曲(作者在其中用了比較含糊的表達,作者說會在半導體的表面發生彎曲,這種表達不太準確)。下圖為P,N材料發生在與水界面處band彎曲。作者認為n的半導體電子容易在表面積蓄,p的半導體空穴容易在表面積蓄,正式因為這種不平衡會造成激發電荷的再結合。所以,界面band bending的調節很重要。

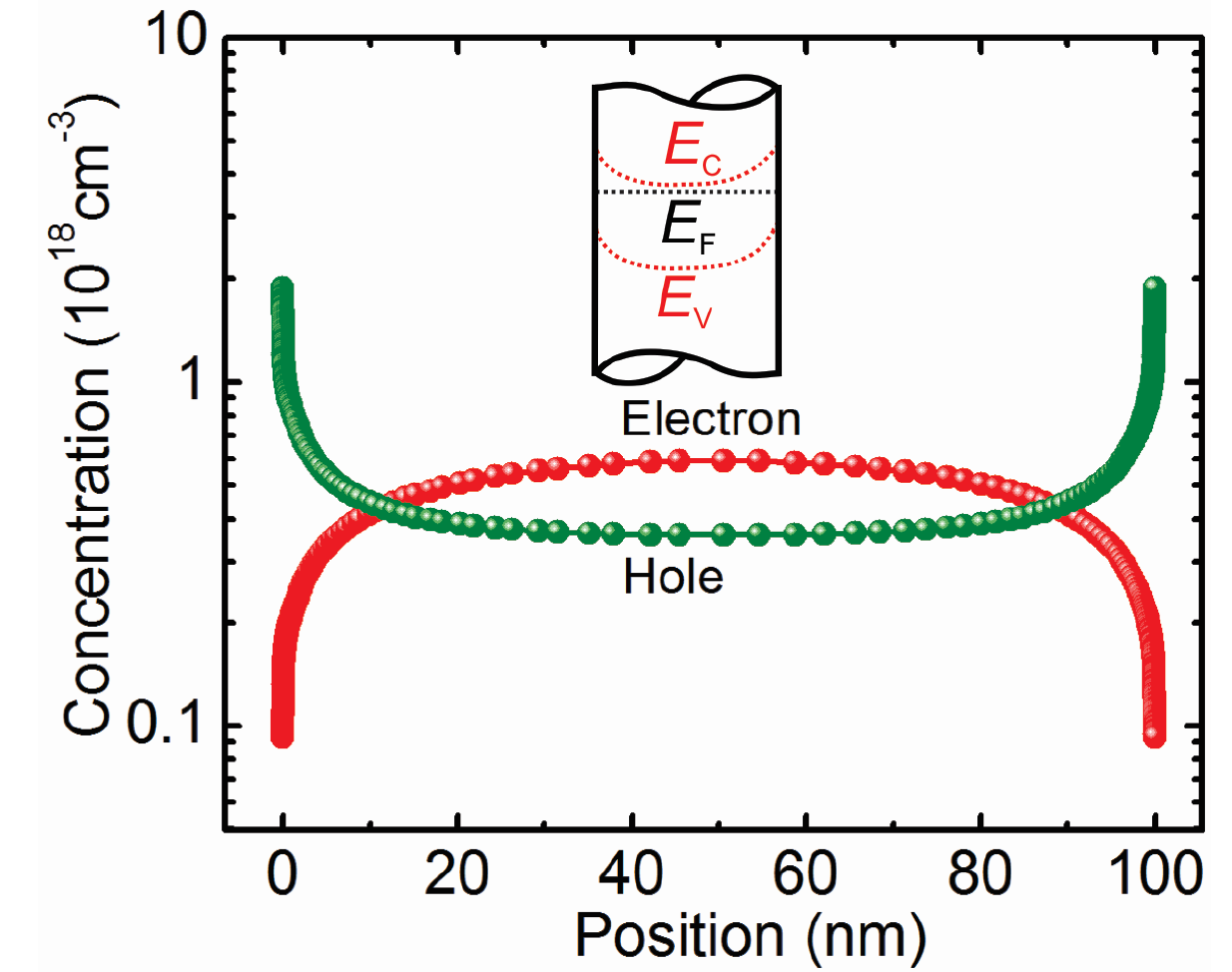

于是作者就對于InGaN表面的電荷積蓄進行了模擬計算(怎么計算,在什么樣的條件下計算,文章中沒有涉及,計算結果如下圖)。他們發現,n型InGaN的表面附近,空穴的濃度是電子濃度的20倍,這種非平衡會加速造成電子跟空穴的再結合。為了調節這種不平衡的狀態,筆者用Mg dope進行微調整(看這詞兒用的多不專業)半導體P型化,來抑制這種界面band彎曲。

文章已經把中心闡明,文章的中心可以理解為:InGaN的P型化,從而改變了界面附近的電子空穴比。所以,P型化的表征測試以及界面附近的電子空穴濃度模擬計算應該會成為論文的中心。至于實驗2中的p-p heterojunction在AM1.5G光照下的實驗,我就省略了(さっぱりわからない),說一說中心思想。

下面再來回到實驗階段。

實驗1

1)樣品制備

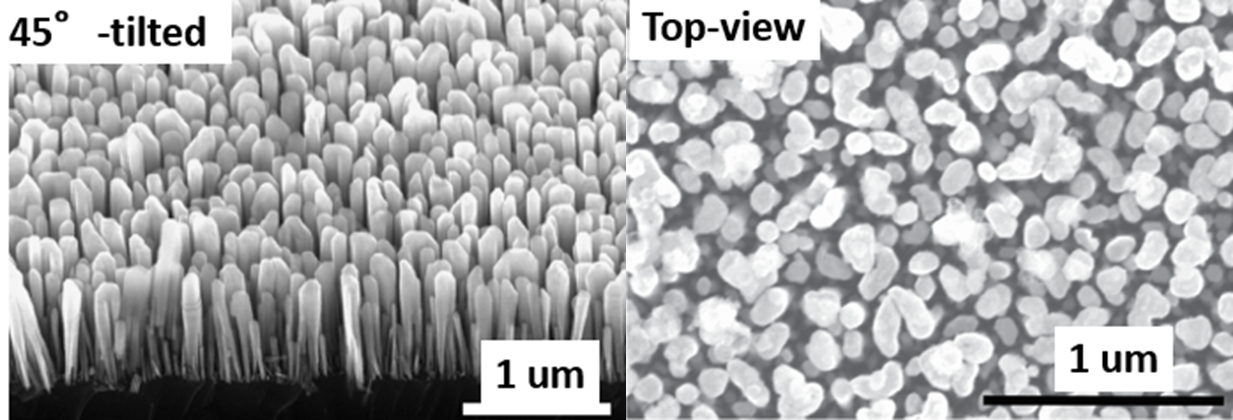

筆者用分子線成長法(MBE)在GaN的納米陣列棒中鑲入了Mg-doped-InGaN層,一共鑲入了3層。其中,通過調節Mg原料供給源的溫度調整了Mg的dope濃度(關于Mg究竟dope多少文章沒有提及,沒有數據,有點遺憾)。

2)光析出方法:

3)分解水活性測試:

當我看到該文章采用注射器采樣,沒有使用閉鎖循環系,并且沒有定量N2的時候,有點失望了。因為對于氮化物而言,N2的生成與否決定了材料的穩定性。

4)實驗1的結果與討論

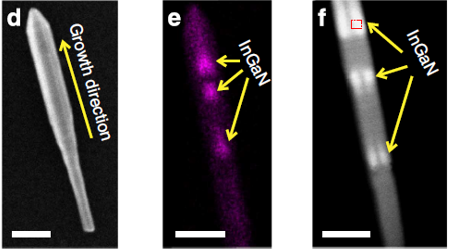

助觸媒確實是core-shell結構,電鏡真好。另外這臺投射電鏡可以觀察2次電子像。

好漂亮的納米棒。

d圖其實二次電子像,說明了該棒的完整性(透射與反射電子像看不到表面情報),通過HAADF 圖f中的明暗,可以得知明處含有In。再經過EDS mapping的分析,確實含有In。刨除所有的先入觀,InGaN存在與否在沒有衍射數據,或者晶面間距等指紋數據的條件下,不能說明InGaN的存在(個人觀點)。我們姑且認為,他們就是GaN與InGaN。好的,作者確實合成了InGaN。等等,Mg呢?EDS呢?Mg量太少,特性X射線掩蓋在Ga的下面了?還是…….?這么重要的數據不定量,哪怕絕對值不準確相對值準確?

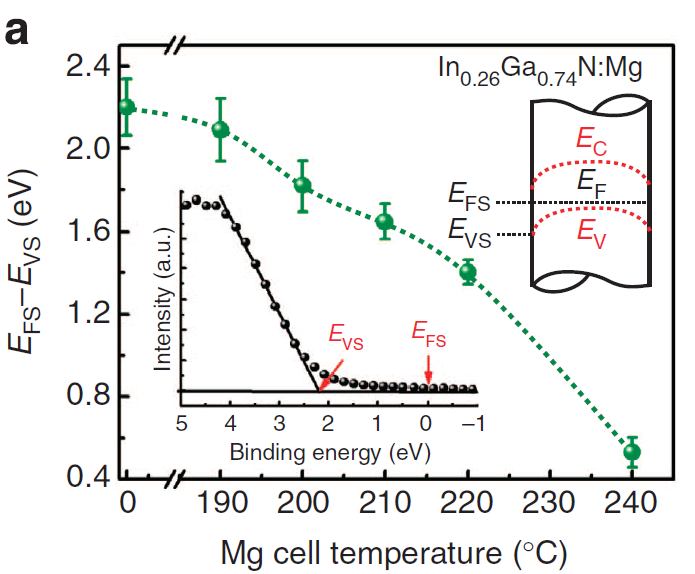

上圖為通過XPS計算出樣品V.B.跟Ef之間的差。通過這種差來說明隨著Mg dope量的增加,漸漸的P型化了。(好吧,Mg究竟dope了多少?)姑且把XPS測試中的不確定因素,比如charge up的補正,該測試對于V.B.測試的準確性與精度拋到一邊。就討論一下這個核心數據,等描述完活性我們就討論這個核心數據與作者的主張。

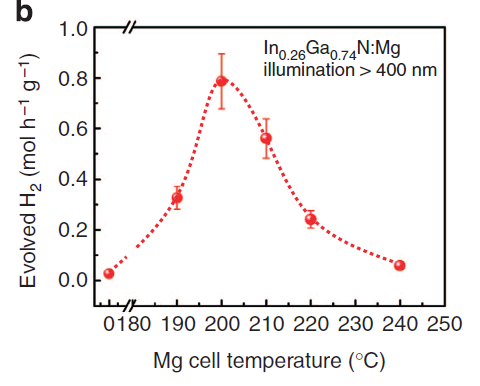

活性數據非常好,Mg dope之后活性飆升。按照作者說的,調節band bending(該證據從XPS數據獲得)獲得高活性。活性的降低,是因為Mg dope過量N的缺陷加深,形成再結合的中心(我以為作者會主要強調P型化后空穴-電子又形成了不平衡呢,Mg到底dope了多少呢)。

好的,這些數據都還說的過去。OK,OK我們來討論討論XPS的數據。

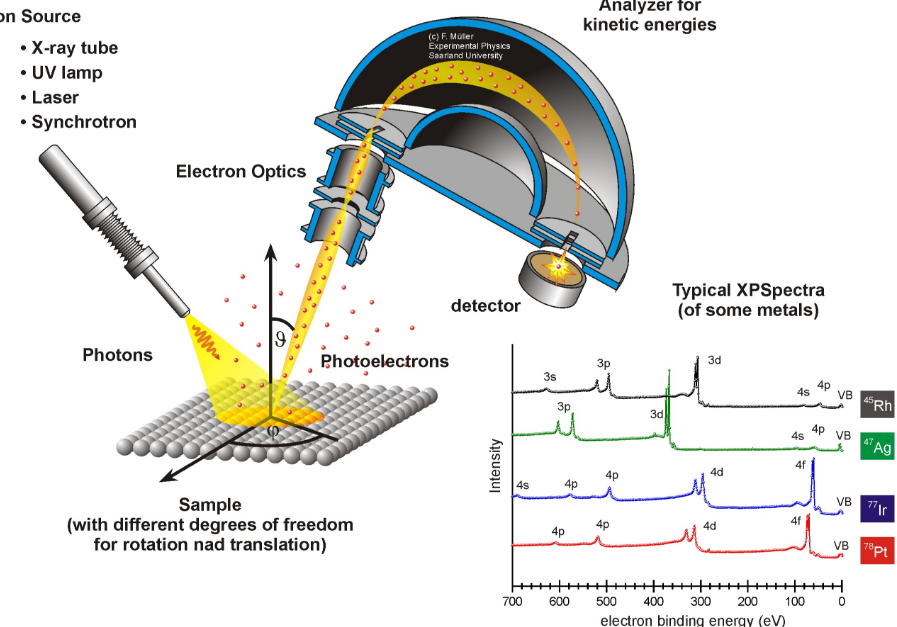

XPS的原理略。我們來談一談XPS的分析深度(數nm以下)與spot size(照射面積)。X射線不像電子射線那樣可以通過電磁線圈進行高度集光,所以他的spot size不能像SEM或者TEM那樣達到 nm或者?級別。So,致命點來了。

實驗1中分解水的活性由來是InGaN,這個GaN承擔了母體的作用。那么XPS測試的時候怎么保證測試部分為純凈的InGaN呢?如果測試的樣品中含有GaN,這究竟是什么測試呢。從他的透射電鏡結果可以看出,60%以上都是GaN吧?

支撐論文核心部分的數據出了問題。

再聊一聊補正問題,作者說了用了Au4f和C1s軌道補正了charge up,Au怎么loading,這里的詳細步驟也決定該測試是否準確。

對于實驗2,做出的產品,與model圖對應么?五層?

活性好高,AM1.5G。

這個按照質量的規格化好厲害,達到摩爾級別了。不是mmol是mol,在我們領域做到mmol已經超級厲害,這里的單位是mol。

該文章沒有仔細閱讀的情況下,單單看效率看視頻,確實挺好玩的。在納米級別的構造確實也做的精細,畢竟有那么昂貴的設備。

但是論文中沒有任何結晶相的指紋測試,樣品的吸光測試,連InGaN中In的濃度也是從PL發光的中心波長位置推斷出來的(峰的不對稱性說明材料里In的dope濃度也不是很….),最重要的Mg dope濃度沒有給出。確實在材料的解析方面做的不夠到位。不過FE-TEM這設備確實好用。

作為氮化物,在測試N2的產量而談穩定性不是不可以,但是這種雜志上發表的文章有點不太應該。

就像一個朋友說的,一些文章也就在歷史的長河中消逝了…..

由于本人知識和見解有限,如有錯誤或問題歡迎指正、交流!

歡迎投稿:inanoer@163.com

專欄介紹:原道專欄是在納米人學術委員會鼓勵和支持下開辟的一個特色學術專欄,旨在深入挖掘頂級期刊論文中的良與莠,引導更加深入的科研。欄目稿件包括但不限于對灌水文章的批評,對優質文章的贊賞,對科研生態的評論等等。總之,只要是和科研有關的深度解讀文章,都在我們的接收之列!你,想不想來試一試?